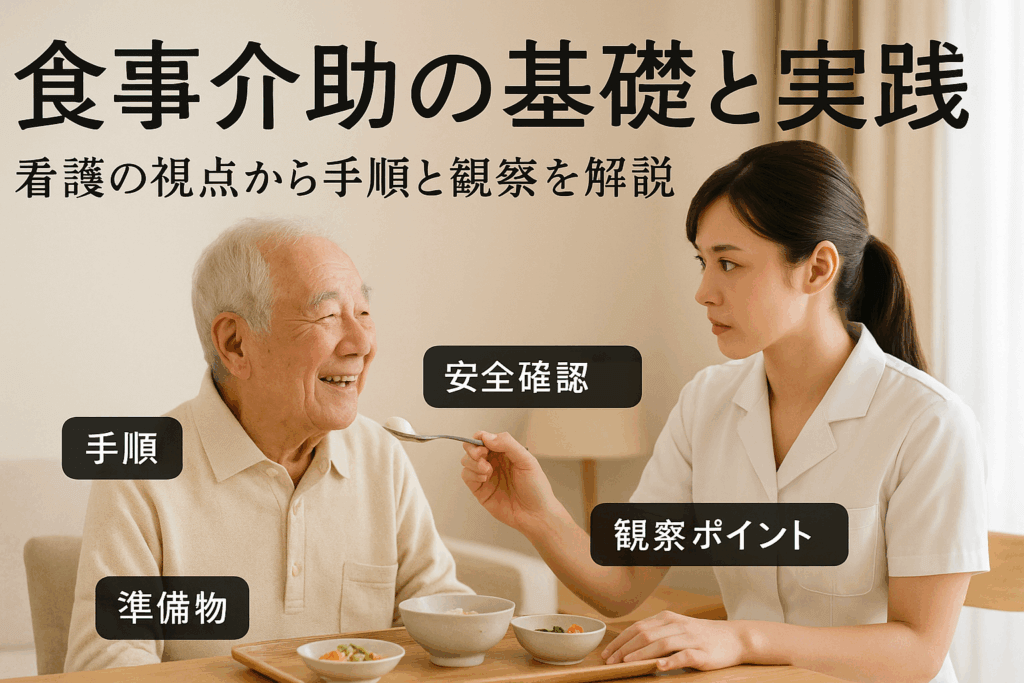

高齢患者の約7割が食事介助を必要とし、現場では咀嚼・嚥下障害のリスクが日常的に指摘されています。特に誤嚥性肺炎は、介護施設入所者の死亡要因の上位に挙がり、わずかな観察漏れや姿勢調整の失敗が重大な合併症につながることも珍しくありません。

「自分のケアで本当に安心・安全な食事介助ができているのだろうか」と不安を感じたことはありませんか?認知症や臥床患者の複雑なニーズ、連携現場での計画作成、介助者自身の負担…。忙しい業務の中で多くの課題に直面し、対策に悩んでいる方も多いでしょう。

実践現場で培われた知見と、最新の医療・介護基準をもとに、一人ひとりの患者に最適な食事介助を実現するための具体策を徹底解説します。強調しておきたいのは「放置すれば健康リスクや追加医療費が拡大しかねない」という事実です。

食事介助の基礎知識から、現場で役立つ計画の立て方・観察技術、リスク対応まで、このページを読み進めれば「なぜ、その手順や配慮が重要か」が明確になり、明日からのケアが変わります。今抱えている悩みを確実にひとつずつ解消していきましょう。

食事介助における看護の基礎知識と基盤理解

食事介助における看護の目的と根拠の具体的理解

食事介助の目的は、患者が安全に必要な栄養や水分を摂取できるよう支援することです。背景には自力摂取困難な方への生活の質(QOL)維持や誤嚥などのリスク回避が挙げられます。医療・介護現場それぞれで重視される点が異なりますが、最新のガイドラインでは「尊厳の保持」「自立支援」「合併症予防」が共通して重視されています。特に誤嚥や栄養不良の予防と早期発見は不可欠な観察項目です。介助時は患者の嚥下機能・咀嚼力・口腔内清潔などを事前にチェックし、適切な姿勢保持や食形態、量の調整を行う根拠あるアプローチが求められます。

食事介助を必要とする対象患者の特性別配慮点(高齢者、認知症、臥床患者等)

食事介助は患者の状態により支援方法が大きく変わります。以下の表で特性別の注意点を整理します。

| 対象 | 主な配慮点 |

|---|---|

| 高齢者 | 咀嚼・嚥下機能の低下、嚥下障害予防のために適切な食形態・姿勢を調整。誤嚥兆候を随時観察。 |

| 認知症患者 | 意欲低下や注意散漫への働きかけを行い、過剰な声かけを避けて落ち着いた環境を整える。 |

| 臥床患者 | ベッド上でも誤嚥防止のため「30~45度程度」の体位保持。食後の体勢維持や口腔ケアの徹底。 |

このように、対象ごとに細かい配慮を行うことで安全かつ快適な食事支援につなげることが大切です。

看護師・看護補助者の役割と責任分担

食事介助における看護チームの役割は明確に分担されており、患者の安全と満足度向上が最優先事項とされています。主なポイントは以下の通りです。

-

看護師は食事前後の観察、計画立案、嚥下状態の評価、看護記録の作成まで担います。

-

看護補助者は看護師の指示のもと食事介助や配膳、口腔ケア補助を行い、患者の様子を迅速に報告します。

-

多職種連携としてリハビリ、栄養士、介護士と密に情報を共有し、個別ケアの最適化を実現します。

また、介助者自身の心身のケアも重要視されており、チーム全体で無理のないケア環境を維持する工夫や相談体制の確立も欠かせません。

食事介助における看護計画の作成と評価指標

食事介助における看護計画立案の具体的ステップ

食事介助における看護計画の立案は、患者の安全と自立支援を両立するために欠かせません。まず、初期アセスメントで患者の嚥下機能・意欲・現在の食事摂取量を確認します。次に、必要物品や環境調整を明確にし、食事計画目標や観察項目を整理します。最近では食事観察チェックリストやサジェストワードを活用したアセスメント表も役立っています。

| ステップ | 具体的作業内容 |

|---|---|

| 初期アセスメント | 嚥下・咀嚼能力、食意欲、認知機能、口腔状態を確認 |

| 食事摂取目標・観察項目決定 | 食事形態、介助方法、必要な配膳/下膳の工夫、検討リスト作成 |

| 必要物品・環境調整 | 食器、スプーン、椅子の高さやベッド角度などの整備 |

| 計画書作成・家族説明 | 関連スタッフ・家族と計画を共有し、記録化 |

この流れを丁寧に行うことで、個別性の高い看護計画が実現します。

観察項目とリスク評価の最新基準

食事介助の際に重要視される観察項目は多岐にわたり、近年はリスク評価の基準も進化しています。嚥下機能は誤嚥防止に直結するため、咀嚼の様子や飲み込みのタイミング、食事中の咳や声の変化を観察ポイントに設定。摂取量については、毎回の食事での摂取総量と水分摂取も正確に記録します。

姿勢の変化も大切な観察項目です。ベッドや椅子の角度、上体の保持状況は逐一確認しましょう。食事介助中には以下のような観察表を活用し、注意点や異常の早期発見に役立てます。

| 観察ポイント | 観察内容例 | 重要な注意点 |

|---|---|---|

| 嚥下機能 | 飲み込み回数・咳込の有無 | 毎食状態変化を記録 |

| 摂取量 | 1食あたりの食事・水分摂取量 | 急な低下時は医療者へ報告 |

| 姿勢 | 食事時の上体・頭部傾き | 姿勢維持困難時は安全対策 |

短期・長期目標設定と実行計画

看護計画では、短期・長期目標を明確にし、OP(観察計画)、TP(実施計画)、EP(評価計画)に区分することが推奨されます。【短期目標】としては「窒息や誤嚥のリスクを防ぎ安全に摂取できる」など、【長期目標】では「患者自身が自立して食事を楽しむことができる」ことを目指します。

-

OP(観察項目):食事摂取時の嚥下状態、表情変化、摂取量を記録

-

TP(実施項目):安全な姿勢補助、必要な声かけや適切な配膳・下膳

-

EP(評価項目):目標に対する食事摂取率や自立度の変化を評価

これらを定期的に見直し、達成度を高めることが食事介助の質向上につながります。

計画修正の判断基準と対応策

患者の状態は日々変化するため、看護計画の柔軟な修正が求められます。たとえば食事摂取量の急な低下や誤嚥リスク増加が観察された際、即座に多職種で情報共有し、姿勢調整や口腔ケア追加などを検討します。現場ではケースごとに確認すべきポイントを持つことが重要です。

-

急な嚥下障害や体調変化時には、計画全体を再評価し、観察・実施・評価項目を更新

-

家族やカンファレンスでの情報伝達も迅速に行う

-

チェックリストの記録・分析により、見逃しや計画漏れを防ぐ

患者と家族の安心と安全を第一に、状況に応じた最適な看護計画の調整と対応力が信頼される食事介助の基盤になります。

安全第一で行う食事介助の看護技術と実施手順の詳細

必要物品の一覧と最適な使い方

安全で効率的な食事介助を実現するためには、必要物品の準備が欠かせません。具体的な準備物と活用ポイントを以下の表にまとめました。

| 物品名 | 使い方とポイント |

|---|---|

| 手袋・エプロン | 感染予防や衛生管理のため必須。使用前後で手指消毒を徹底。 |

| 食事用エプロン | 患者の衣類を汚さずに済み、安心して食事ができる環境を提供。 |

| 専用スプーン | 小ぶりなものを選び、食べやすさと誤嚥予防を両立。特に嚥下障害のある方には重要。 |

| コップ・吸い飲み | 水分摂取量が確認しやすく、こぼれにくいタイプが便利。 |

| ペーパータオル | 食事中や食後の口元拭きに活用。衛生維持のため一回ごとに交換。 |

| トレー・膳 | 落下や混乱を防ぐため安定感重視で選択。個別対応例として滑り止めシートの利用も有効。 |

このような物品は患者一人ひとりのADLや嚥下機能、アレルギー等に合わせて選定し、衛生管理と安全管理の両面から適切に使い分けることが大切です。

食事介助を実施する際の段階別手順の流れ

食事介助は段階ごとに丁寧な対応が必要です。下記に主な段階とそれぞれの注意点をまとめます。

-

食前準備

- 手洗い、手指消毒

- 必要物品の準備と患者の口腔ケア

- 食事の内容(アレルギー・薬剤・形態)の最終確認

-

介助中のポイント

- 患者の状態・嚥下機能や咀嚼力を観察

- 食事の声かけ例:「無理せずゆっくり食べましょう」

- 食べるペース、食事の進み具合、水分摂取量の注意観察

-

食後の処理

- 口腔ケアと食後の体位保持(30分は座位維持が基本)

- 食事摂取量・残留物確認

- ベッド・食卓周辺の清掃と物品の片付け

特に、患者の表情や咳などの微細な変化を見逃さないための観察が安全で快適な食事介助に直結します。

食事介助での看護における姿勢調整と誤嚥予防の具体技術

適切な姿勢は誤嚥リスクを最小限に抑えます。ポイントは以下の通りです。

-

基本体位の調整

- 車椅子や椅子を使用する場合は90度座位を保ち、膝・足首を直角に。

- ベッド上の場合は背もたれを45~60度起こし、枕で頭頚部を安定。

-

頭頚部ポジショニング

- 顎をやや引くような姿勢が誤嚥予防に有効。頚部が伸展しすぎないようタオル等で調整。

- サポートクッション等で左右の傾きを予防し、安定した飲み込みを促す。

-

科学的根拠

- 咀嚼や嚥下に適した姿勢は気道閉塞を防ぎ、食道への食塊誘導をサポート。姿勢調整の徹底は誤嚥性肺炎予防の鍵となります。

配膳・下膳時に見るべき観察ポイント

配膳や下膳は単なる作業でなく、患者のコンディション観察や環境整備の重要な時間です。

-

衛生面のチェックリスト

- 食器やトレーの清潔状態

- 手洗いやエプロン着用の徹底

-

患者観察のポイント

- 表情や会話反応、食事への興味の有無

- 嗜好や摂取量の変化に注意

- 誤嚥の前兆(むせ、咳払いや咳き込みなど)

-

環境調整の工夫

- テーブル高さや明るさ、静かな環境の確保

- 必要物品が手の届く位置にあるか等

こまめな観察と安全・快適な食事環境づくりが重要です。

看護補助者と連携したスムーズな実施法

看護補助者とのチーム連携によって、食事介助の安全性と効率は一層高まります。

-

役割分担例

- 看護師が患者観察と初期対応、重要リスク管理を担当

- 看護補助者が配膳や必要物品の補充、環境調整を担当

- 介助のタイミングを共有し声かけを徹底する

-

コミュニケーション例

- 「〇〇さんは今日むせやすいので、小さい一口でゆっくりお願いします」

- 「食後は30分座位を保持しましょう」

情報共有と協力により患者の安全を守り、チームとして質の高い食事介助が実現します。

食事介助における看護の観察と異常兆候の見極め

口腔・嚥下機能の厳密な観察項目

食事介助時には患者の口腔と嚥下機能を綿密に観察することが非常に重要です。特に食物の飲み込み具合、咀嚼動作、唾液量、表情変化などを確認します。これらの状態変化は誤嚥や窒息リスクを見極めるうえできわめて重要な指標です。

下記のテーブルは、観察すべき具体的なポイントの一例です。

| 観察項目 | 確認ポイント |

|---|---|

| 飲み込み | 食塊の嚥下のタイミング、むせの有無 |

| 咀嚼 | 顎の動き、咀嚼回数、片側咀嚼の有無 |

| 唾液量 | 口腔の乾燥、食塊のまとまりやすさ |

| 表情 | 苦悶・不安・咳き込み・涙目など表情の変化 |

異常を早期発見することで、迅速な対応と安全な食事介助が可能となります。

食事摂取量や形態変化の定量評価法

食事介助では、食事摂取量や食事形態の変化を定量的に評価し、患者ごとに最適な支援を行うことが欠かせません。残食量や水分摂取量を日々記録することで、健康状態の変化や早期の異常を見逃さずに済みます。

主な評価ポイントは以下の通りです。

-

毎回の食事量(摂取カロリー、残食の比率)

-

食事形態(きざみ食・ミキサー食・嚥下調整食等)の適合性

-

水分摂取状況(嚥下困難がある場合は特に重要)

これらは記録用紙やチェックシートを活用し、患者の日々の状態変化をチーム全員で共有しましょう。

誤嚥リスクの早期発見と即時対応策

誤嚥リスクは食事介助で常に配慮すべき課題です。むせこみ・咳込み・飲み込み直後の苦悶表情や湿性嗄声など、少しでも異常を感じた時点で直ちに対応する必要があります。

誤嚥が疑われる場合の対応手順

- 食事を直ちに中断し、患者の状態を観察します。

- 酸素飽和度の低下や呼吸困難があれば医師へ連絡します。

- 必要に応じて吸引などの対応を迅速に行い、食事形態やポジショニングの再検討を行います。

- 異常の内容や対応を記録し、看護チームで共有し再発防止に努めます。

この流れを徹底することで、患者の安全を守ることができます。

患者の精神・心理面観察と配慮点

食事介助時には患者の精神的・心理的な状態を見逃さないことも重要です。食事への拒否感や不安、落ち着きのなさ、表情の曇りは見逃さず、声かけや表情観察を積極的に行います。

-

強い拒否感や不安表情:理由を丁寧に聴き取り、食事環境や食事内容を調整

-

集中力の低下や話しかけへの反応減少:精神的支援や安心できる雰囲気作り

-

食事中の急な疲労・無関心:栄養状態や疾患悪化のサインとしてアセスメント

コミュニケーションを重視し、個々の患者に寄り添う食事介助を心がけることで、安全かつ質の高いケアを提供できます。

食事介助における声かけ技術と心理的支援の実践知識

実践的な声かけ例と効果的なタイミング

食事介助の際に適切な声かけを行うことで、患者の安心感と自立心を高めることができます。特に嚥下障害や高齢者の場合は、食事開始前や嚥下のタイミング、休憩時など、状況ごとに細かな配慮が重要です。

| 状況 | 声かけ例 | ポイント |

|---|---|---|

| 食事前 | 「これからお食事の時間です。準備はよろしいですか?」 | 意識付け・安心感 |

| 嚥下の前 | 「一口ずつゆっくりどうぞ」「ゆっくり飲み込んでください」 | 安全確認 |

| 途中休憩 | 「疲れていませんか?少し休みましょうか」 | 心身の状態観察 |

| 食後 | 「よく噛んで食べられましたね。苦しくないですか?」 | 労い・体調観察 |

タイミングよく声かけをすることで、患者の不安を和らげ、信頼関係の構築にもつながります。

声かけの過剰介入と回避策

過剰な声かけは、かえって患者にストレスや焦りを与えてしまうことがあり注意が必要です。適切な介助を行うためには、患者個々の状態やペースを尊重することが大切です。

-

患者の反応をよく観察する

-

「もう少し頑張って」「早く食べてください」などの無理強いは避ける

-

必要な時だけ具体的な指示や励ましを行う

声かけは最小限かつ目的を明確にし、患者の自立を促します。直接的な指示よりも、共感や安心感を示す応答を心がけることで、ストレスの軽減と満足度の向上が期待できます。

食事介助を行う患者の心理状態理解と信頼関係の構築

食事介助を受ける患者は、自己効力感の低下や恥ずかしさ、不安を抱えていることがあります。心理的な支援を意識した関わりが、信頼関係の強化と摂食意欲の向上に寄与します。

-

看護師は患者の表情やしぐさを観察し、小さな変化も見逃さない

-

傾聴技術を用い、患者の思いを尊重し受け止める

-

「できることは自分で」という意思を大切にサポートする

信頼関係の構築によって、患者自身が前向きな気持ちで食事に取り組めるようになります。心理的な側面に配慮することは、円滑な食事介助やリハビリの成功にもつながります。

食事介助の看護におけるリスク管理とトラブルシューティング

誤嚥・窒息・感染リスクと予防原則

食事介助の場面では、誤嚥や窒息、感染拡大などさまざまなリスクがあります。

以下のようなポイントが重要です。

| リスク | 具体例 | 予防・対策方法 |

|---|---|---|

| 誤嚥 | 高齢者の嚥下機能低下 | 頭部を前屈させた正しい姿勢を保持 食事形態の調整と一口量の工夫 こまめな声掛け |

| 窒息 | 一度に多量を口に含む | 小さい一口を勧める 嚥下反射の観察 咀嚼・嚥下介助 |

| 感染拡大 | 手指消毒不足による交差感染 | 手洗い・手指消毒の徹底 使い捨て手袋の使用 器具の適切な管理 |

特に誤嚥防止は重要な観察項目です。患者の咳やむせこみに注意し、必要時はすぐに介助体制を変えるべきです。

高齢者・認知症患者特有のリスク管理

高齢者や認知症患者では、食事時のリスクが高まります。原因を理解し、状態に合わせた対応が求められます。

-

高齢者

- 咀嚼力・嚥下機能の低下が多いため、食事形態を工夫し、水分やとろみ剤の活用が推奨されます。

- 入れ歯の不適合など口腔ケアの不足にも注意が必要です。

-

認知症患者

- 目の前の食べ物の認識や、食べるタイミングがわからなくなることが多く、食事配膳時に説明と声かけを丁寧に行うことが大切です。

- 気を散らしやすい環境を避け、集中できる環境を整えることも有効です。

食事中の異常発見時の臨機応変な対応例

食事中の急変時、速やかな行動が必要です。

| 症状・異常兆候 | 具体的対応 |

|---|---|

| むせや咳込み | 食事を一時中断する、患者の顔色・呼吸状態を確認 |

| 呼吸困難や意識低下 | 緊急コール・応援要請、気道確保、バイタルサインの確認 |

| 食物の誤嚥が疑われる | ハイムリック法や背部叩打による窒息解除 |

異常があった際は、周囲のスタッフに速やかに情報共有を行い、医師や看護師へ連絡することが事故防止のポイントです。

現場スタッフ間でのリスク情報共有と教育

リスクを最小限に抑えるため、継続的な情報共有と教育が求められます。

-

定期カンファレンスの実施

- 患者ごとの観察項目や事故発生状況をスタッフ間で共有します。

-

日々の申し送り

- 食事介助時の変化や注意点を申し送りシートに明記し、全員が確認できるようにします。

-

教育研修

- 新人や看護補助者も対象に、誤嚥リスク・声かけ例・機能別介助手順の研修を企画。

- 実践的なシミュレーション研修を活用し、現場での再現性を高めます。

これらの取り組みにより、食事介助の安全性と質が大きく向上します。

多職種連携による包括的な食事介助支援体制の構築

在宅での看護と食事援助及び訪問看護における食事介助の連携強化

在宅や訪問看護の現場では、看護師だけでなく介護福祉士や管理栄養士、歯科衛生士などさまざまな専門職と協力することが欠かせません。食事介助で重要なことは、利用者一人ひとりの身体状況や栄養状態を多角的に把握し、個別の計画に基づいて支援内容を調整することです。特に高齢者や誤嚥リスクが高い方を介助する場合、口腔ケアや認知症ケアとの連携が不可欠となります。

役割分担や情報共有を徹底するためには、定期的なカンファレンスや電子記録によるコミュニケーションが推奨されます。

| 連携職種 | 主な役割 | 連携時の注意点 |

|---|---|---|

| 看護師 | 健康観察・計画立案・食事介助 | 状態変化の早期発見 |

| 介護福祉士 | 日常生活支援・安全な介助 | 介助方法や環境整備の工夫 |

| 管理栄養士 | 献立作成・摂取量管理 | 個別の栄養ニーズ対応 |

| 歯科衛生士 | 口腔ケア・嚥下機能評価 | 食前後の口腔ケア連携 |

このような連携により、利用者の安全・快適な食事支援が実現しやすくなっています。

家族介護者の教育支援と精神的サポート法

在宅介護では家族介護者が食事介助を担う場面も多く、正しい姿勢保持や声かけ方法などの実技指導に加え、精神的なサポートも重要です。看護師は実際の介助場面を観察し、改善点をアドバイスすることで、家族の不安やストレス軽減に努めます。

効果的な家族支援のポイントをリストで紹介します。

-

介助のコツや注意事項を具体的に伝える

-

「できている点」を積極的に認める声かけ

-

体調変化や困りごとを定期的に確認する習慣

-

地域の相談窓口やサポートグループの情報提供

-

心理的負担が大きい場合には専門職への相談を促す

このような支援を行うことで、家族介護者は食事介助に自信を持ちやすくなり、介助の質や継続性の向上が見込めます。

多職種連携によるリスク管理とケア質向上の実例

実際のケア現場では、多職種の協働によって誤嚥や栄養摂取量低下などのリスクが効果的に管理されています。例えば、嚥下機能が低下した患者に管理栄養士がとろみ調整、看護師が経過観察と声かけ、歯科衛生士が口腔ケアを担当することで相乗効果が発揮されます。

多職種連携の成功事例

| 項目 | 実施内容 | メリット |

|---|---|---|

| 嚥下障害患者支援 | 食事形態変更・咀嚼訓練・誤嚥徴候の連携観察 | 誤嚥性肺炎リスク低減 |

| 摂取量低下の予防 | こまめな記録・栄養補助食品提案・介助方法改善 | 栄養状態の安定、体重減少の防止 |

| 認知症患者の介助 | チームでの役割分担・環境調整・適切な声かけ | 食事拒否や衛生トラブルの抑制 |

このような専門職同士のノウハウ共有は、ケアの質を高めるだけでなく、仕事負担の分散にもつながっています。食事介助を取り巻く多職種連携は、今後も更なる重要性を増していくと考えられます。

今後の食事介助における看護の課題と新技術の展望

人材不足・負担軽減に向けた現場課題の整理

食事介助を担う看護師や補助者の人材不足は現場で深刻な課題です。高齢化の進展とともに、食事介助を必要とする患者や利用者は増加しています。勤務実態の調査データからも、人手不足により一人あたりの業務負担が増大し、食事の安全性や質に影響が出るケースが報告されています。また、時間的余裕のなさは、患者の状態観察や適切な声かけを難しくしがちです。

業務効率化と同時に、食事介助の質を保つ体制づくりが求められています。具体的には、現場ごとの教育計画の見直しや役割分担の明確化などが挙げられます。管理者や現場リーダーの役割もより重要視されています。

最新補助具・ICT活用の動向と期待効果

近年、食事介助の安全性と効率化をサポートするための補助具やICT機器が急速に普及し始めています。

| 技術・ツール | 主な機能 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 誤嚥防止デバイス | 咀嚼や嚥下のモニタリング | 誤嚥性肺炎などのリスク軽減 |

| 介助支援ロボット | スプーンや腕の補助動作 | 食事の自立促進・介助者負担減 |

| タブレット記録システム | 食事摂取量や声かけ記録 | 患者の状態管理向上・情報共有効率化 |

最新の補助器具は、患者の状態観察や看護計画の実施にも直結します。特に誤嚥防止機器や自動記録システムの導入は、看護の安全・正確性を高めています。今後はAIを活用した誤嚥予知や個別最適化の技術進展も期待されます。

食事介助の看護の質向上に向けた教育・研修の未来像

現場教育の質を高めるために、eラーニングやVRシミュレーションなど、先進的な教育手法が導入され始めています。これにより、食事介助の観察項目や適切な姿勢、声かけなどを安全に習得できる環境が整いつつあります。

代表的な新しい教育の取り組みをリストで紹介します。

-

eラーニングによる動画やケーススタディを活用した自己学習

-

VRシミュレーションによる嚥下障害体験や介助手順の練習

-

多職種合同トレーニングでチームワーク・情報共有スキル強化

-

食事介助記録の電子化によるフィードバック体制の充実

これらの取り組みは、看護師・看護補助者だけでなく、看護学生に対しても有効です。技術と教育の両面から、現場力の底上げと食事介助の質向上が今後さらに期待されます。