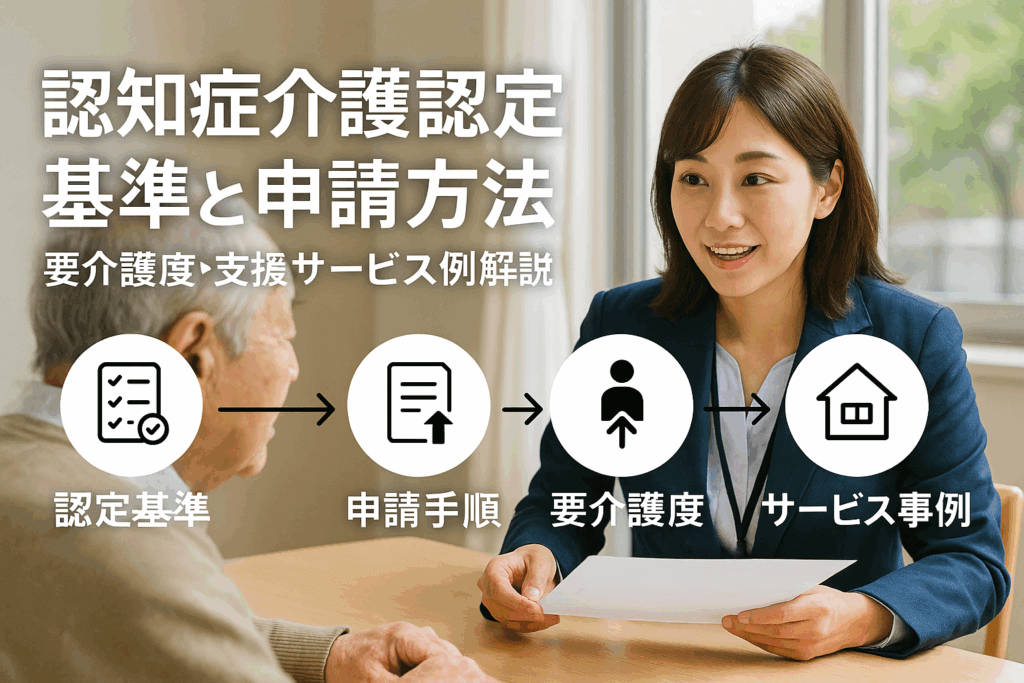

認知症の介護認定、「いざ申請したいけど何から始めればいいのか分からない」「本当に認定が下りるのか不安」と悩む方は少なくありません。実際、日本では【2024年4月時点】で要介護認定を受けている65歳以上の方は約750万人、そのうち認知症を伴う割合が増加傾向にあります。

厚生労働省が発表した最新データによると、要介護認定の一次判定で見落とされやすい認知症特有の症状や、地域による判定のばらつきが社会的課題となっています。また、認定される等級や申請方法の違いで、利用できる介護サービスや受け取れる支給限度額に大きな差があることはご存じでしょうか。

「申請に必要な医師の意見書や訪問調査って具体的に何を準備すれば良いの?」と迷われるご家族も多いはずです。申請や手続きに不慣れな方でも、しっかりポイントを押さえれば、認知症の症状や家族の日常の悩みが正しく伝わり、もっと納得のいく認定へとつなげることができます。

放置すると、本来得られる支援やサポートの利用機会を失い、大切なご家族の負担が増えてしまう恐れもあります。正しい知識と最新の制度動向を知れば、介護認定は決して「難しい制度」ではありません。

このページでは、実際の認定事例や最新の改正動向も交え、経験豊富な専門家の視点から認知症介護認定の全てを分かりやすく解説します。続きを読み進めることで、あなたの疑問やお悩みに応える具体的な解決法がきっと見つかります。

認知症の介護認定とは?基礎知識と最新の制度概要解説

認知症の介護認定の基本的な仕組みと目的

認知症の介護認定は、本人やご家族が必要な公的介護サービスをスムーズに利用するための重要な制度です。介護保険制度の一部として、認知症による日常生活の困難さや介護者の手間を公平に評価し、介護度を判定する仕組みとなっています。認知症そのものの症状に加え、徘徊や物忘れ、金銭管理の困難など多様な影響をきめ細かく評価します。

介護認定を受けることで、訪問介護、デイサービス、短期入所などさまざまな介護サービスが自己負担を抑えて利用可能となります。認知症介護認定の目的は、適切な支援を受けることで本人の尊厳を守り、家族や介護者の負担を軽減することです。

認知症の介護認定が必要とされる背景と高齢化社会の現状

日本は急速な高齢化が進み、認知症患者数は年々増加しています。認知症になると、初期は体が元気でも判断力や記憶力の低下から日常生活に支障が出るため、早期の介護認定が重要とされています。特にアルツハイマー型認知症は進行型であり、症状に合わせた介護サービスの調整が求められる現状です。

社会全体での介護負担の増加や、介護離職などの社会課題とも密接に関わっているため、介護認定の役割はさらに大きくなっています。

要介護認定の7段階区分と認知症特有の評価基準

介護認定の区分は「要支援1・2」「要介護1~5」の7段階です。認知症の場合、「認知機能」「生活自立度」「周辺症状」が細かく評価されます。例えば、認知症が進行し、日常生活全般で常時見守りが必要となると、要介護3以上の認定となることが一般的です。

下記のテーブルは、認知症の介護認定区分と主な症状の目安です。

| 区分 | 主な状態例 | 必要な介護 |

|---|---|---|

| 要支援1 | 軽度の物忘れや軽い不注意 | 見守り |

| 要介護1 | 時折徘徊・金銭管理困難・会話で混乱 | 部分介助 |

| 要介護3 | 常時見守り・排泄や食事の全面介助 | 全面的な介助 |

介護認定における「一次判定」と「二次判定」の役割と違い

認知症の介護認定は、二段階で慎重に判定されます。まず「一次判定」では、認定調査員が面談を行い、症状や生活状況を数値化します。この工程で、身体機能だけでなく、認知症特有の問題行動や日常生活自立度も客観的に評価されます。

次に「二次判定」では、医師を含む専門家による審査会が一次判定の結果と主治医意見書をもとに総合的に判定し、最終的な認定区分を決定します。これにより、制度の公平性を保ちつつ、一人ひとりの状況に合わせたサービス提供が実現しています。

2025年に議論されている一次判定ロジックの問題点と改正動向

2025年に向けて、認知症の介護認定一次判定では、「身体機能は元気でも認知症による生活障害が大きいケース」の評価が課題となっています。従来の判定では、身体が自立している場合に介護度が低めに判定されがちでした。しかし実際には、認知症特有の周辺症状や生活支障による介護負担が大きいことから、制度改正ではより実態に即した評価方法が検討されています。

認知症患者の身体機能と介護手間の判定に関する最新課題

認知症患者の中には「体は元気」でも、日常生活の中で予測不能なリスクや手間が多数発生する事例が増えています。銀行の手続きや金銭管理、外出時の安全確保など、見守りや介助が不可欠となる場面も多く、これらの実態が介護認定で正しく評価されることが求められています。

今後は、デイサービスや施設利用時の状況、家族へのヒアリング内容など多角的な判断が重視され、より精度の高い判定基準への進化が進められています。こうした動きにより、多くの認知症患者と家族の安心に繋がっています。

認知症の介護認定の申請方法とスムーズに受けるためのポイント

認知症が疑われる場合や、症状が進行して日常生活に支障が出始めた場合、介護認定を受けることで必要な支援や介護サービスを利用しやすくなります。認知症に特有の周辺症状や日常の困りごとは、本人だけでなく家族にも大きな負担となるため、早めの申請が重要です。市区町村の窓口で申請手続きを行い、認定を受けることで、デイサービスやヘルパーなど多様な介護サービスが利用可能になります。申請の際には書類の不備を防ぐため、事前に必要書類や申請フローの把握が望まれます。

申請書類の準備と市区町村への申請フロー詳細

介護認定の申請は、本人や家族が住民票のある市区町村の窓口で行います。その際に主に必要となるのが以下の書類です。

| 書類名 | 内容 |

|---|---|

| 介護保険認定申請書 | 市区町村の窓口やホームページから取得可能 |

| 主治医意見書 | 普段受診している医師が認知症の状態等を記述 |

| 保険証 | 介護保険証と健康保険証の両方が必要な場合有 |

| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード等 |

申請後は訪問調査の日程調整が行われ、調査結果や医師の意見書をもとに要支援・要介護度が決定されます。丁寧に書類をそろえ、余裕を持って申請することが大切です。

認知症の介護認定を受けるには必要な医師の意見書と訪問調査の内容

認知症で介護認定を受けるためには、主治医意見書がとても重要です。この意見書には本人の認知症進行度、アルツハイマー型認知症やその他の診断結果が詳細に記載されます。医師の意見が不十分だと認定が低くなるケースもあるため、普段から診ている医師に正確に伝えることがポイントです。

訪問調査では調査員が自宅や施設を訪れ、本人の生活動作や記憶障害、徘徊、暴言など具体的な認知症症状、家族の介護状況を確認します。質問は日常生活での困りごと、食事や排泄、入浴、歩行や服薬の状況等です。不安や疑問があれば遠慮なく伝えましょう。

訪問調査時の準備と家族が伝えるべき具体的な日常の状況

訪問調査では、家族が日常の状況や認知症による困難を整理して把握し、調査員に詳細を伝えることが重要です。以下は伝えるべきポイントの例です。

-

記憶障害によるトラブル

- 同じ質問を繰り返す

- 外出先から帰れない、徘徊

-

日常動作の支援の必要度

- 服薬管理の困難

- 排泄や入浴に介助が必要か

-

精神的な症状や周辺症状

- 興奮、暴言、幻覚

- 奇行や物取られ妄想

強調しておきたいポイント一覧

- できるだけ実際の日常の大変さを、事実に基づき正確に伝える

- 「体は元気」でも安全確保や見守りの負担が大きいことを具体例や状況で説明する

認知症で体は元気でも介護認定を受けられるケースの具体例

認知症は身体機能が保たれていても、記憶障害や見当識障害、徘徊などで目を離せない状況が頻発することがあります。こうしたケースでは、周囲の見守りや声かけ、事故防止策が常に求められ、家族の精神的・時間的負担が非常に大きくなります。

【ケース例】

| 状況 | 必要な支援内容 |

|---|---|

| 物忘れが激しい | 薬の管理、重要書類や金銭の把握ができない |

| 徘徊がある | 家族やスタッフによる24時間見守り |

| 誤認・妄想の出現 | 介護者による説明や安心させる声かけ |

体力はあっても認知症による生活全般のリスク管理やサポートが不可欠となるため、介護度認定の対象となります。

認定結果に納得できない場合の審査請求や区分変更申請の実務

介護認定の結果が実情と異なる場合や納得できない場合は、審査請求や区分変更申請という正式な手続きが利用できます。

-

審査請求

認定結果の通知から60日以内に市区町村へ申し立てが可能です。必要に応じて再調査や再評価が行われます。

-

区分変更申請

認知症の症状が進行した場合や状況が変化した場合、新たな書類や状況説明を添えて区分変更を申請します。

| 手続き | ポイント |

|---|---|

| 審査請求 | 書面で理由・詳細を明記し再調査を依頼する |

| 区分変更申請 | 症状進行や新たな周辺症状の具体例を記入 |

上記の方法を適切に活用することで、ご本人やご家族が現状に即した介護サービスを利用しやすくなります。行政窓口や地域包括支援センターに早めに相談することも大切です。

認知症の介護認定基準とレベル詳細解説

認知症の介護認定は、生活全般のサポートがどの程度必要かによって判定されます。身体機能の衰えだけでなく、認知機能の低下や行動・心理症状がどのくらい生活や介護に影響しているかが重視されます。特に認知症の場合、徘徊や物忘れ、判断力の低下といった症状の有無が評価のポイントです。

認知症の介護度は、日常生活自立度や要介護認定の区分表によって決定されます。主な流れは、市区町村窓口への申請→調査員による実地調査→主治医意見書→判定会議となっています。認定によって介護保険サービスが受けられるようになり、生活の質が大きく向上します。

要介護1から要介護5までの認定レベルごとの特徴

要介護認定は、介護が必要な度合いに応じて1から5までの5段階で分けられます。認知症においても身体的な介助と合わせ、認知面の障害が重視されます。

認定区分ごとの特徴例を下記にまとめます。

| 区分 | 主な特徴 | 必要とされる介護 |

|---|---|---|

| 要介護1 | 軽度。部分的な見守りや簡単な介助が中心 | 買い物・調理の一部手伝いなど |

| 要介護2 | 一部日常生活で全介助が必要。 | 食事・排泄・入浴などに見守り |

| 要介護3 | 中等度認知症・介護時間が長い | 常時見守り、日常生活のほぼ全てに介助 |

| 要介護4 | 重度認知症。移動・排泄・食事ほぼ全介助 | 施設や自宅で手厚い介護が必要 |

| 要介護5 | 最重度。自力での生活は困難 | 終日介護、医療ケアも並行 |

認知症の介護認定3や要介護3の具体的な介護度の判断ポイント

要介護3では、認知症による記憶障害や判断力低下が中心症状で、日常生活のほぼ全てに見守りや介助が必要なケースが多いです。例えば、服薬管理ができない、食事や排泄を忘れる、昼夜逆転や徘徊が始まる状態が該当します。

判断に影響を与えるポイントとして

-

会話が成り立ちにくい

-

安全配慮ができない場面の増加

-

物忘れによる生活トラブルの頻発

が目安となります。こうした場合、デイサービスやショートステイなど複数の介護保険サービスを組み合わせて利用する必要性が高まります。

認知症患者の認定に影響する行動・心理症状(BPSD)と調査評価

行動・心理症状(BPSD)は、認知症患者の介護負担を大きく左右する要素です。主な症状として以下があります。

-

徘徊や目的不明の外出

-

妄想、幻覚、暴言・暴力

-

抑うつ状態や拒否的行動

調査員による評価では、本人だけでなく家族や周囲が感じる生活上の負担や危険性も確認されます。BPSDが強いと介護認定レベルも上がりやすく、適切なサポート体制を検討する材料になります。

認知症の介護認定レベルの評価に関わる日常生活自立度の解説

認知症における日常生活自立度は本人の認知症状に基づいて判定され、「自立」「I」「II」「III」「IV」「M」に分類されています。判定例を挙げます。

| 自立度 | 特徴 |

|---|---|

| I | 日常生活は基本的に自立/介助なく生活可 |

| II | 日中は見守りや軽度の介助が必要 |

| III | 常時何らかの介助や声かけが必要 |

| IV | 生活全般において介助が必要 |

| M | 医療的管理が常時必要な状態 |

評価結果は介護認定の等級にも直結し、必要なサービスの種類や量の決定に活かされます。身体は元気でも認知障害が重い場合は要介護の認定が出やすい特徴があります。

認知症の介護認定が厳しい地域・認定が低く出る可能性のある理由

地域によっては介護認定が厳しく出るケースも指摘されています。その理由として

-

申請時の情報や調査内容が十分伝わっていない

-

申請書や主治医意見書に症状が詳細に記載されていない

-

地域独自の審査基準や判断傾向が見られる

などがあげられます。特に「体は元気」で生活動作は問題なくてもBPSDや夜間の徘徊などの認知症状は見逃されやすいため、申請時には困りごとや日常生活の変化を具体的に伝えることが重要です。

認定結果に納得できない場合は、不服申し立て制度を利用し、再審査を依頼することも可能です。適切な介護サービスを得るためにも、細かな確認と情報伝達が欠かせません。

認知症の介護認定がもたらす支援制度と利用可能な介護サービス

認知症の介護認定を受けることで、本人や家族は介護サービスや支援制度を幅広く利用できるようになります。様々なレベルの介護度に応じて提供されるサービス内容が異なり、日常生活の安全や安心をサポートします。認知症特有の症状や本人の状態に合わせた支援を正しく選択することが、家族の負担軽減や本人の尊厳ある生活につながります。

介護認定区分ごとに利用可能な介護保険サービス一覧

認知症に伴う介護認定は、要支援1・2から要介護1~5までの7段階があります。それぞれの認定区分で利用できる主な介護保険サービスを比較すると下記の通りです。

| 介護認定区分 | 利用可能なサービス例 | 認知症対応サービスの特徴 |

|---|---|---|

| 要支援1・2 | デイサービス、訪問介護、福祉用具貸与 | 軽度の支援・家事サポートが中心 |

| 要介護1~2 | 訪問介護、デイサービス、通所リハビリ、ショートステイ | 日常生活動作支援、集団活動など |

| 要介護3~5 | 特別養護老人ホーム、認知症グループホーム、訪問看護 | 身体介護・見守り・専門的な認知症ケア |

利用できるサービスは認定区分により異なるため、適切な区分判定が重要です。

自宅で利用できる認知症対応デイサービスや訪問介護サービス

自宅で生活を続ける場合、「認知症対応型デイサービス」や「訪問介護サービス」の利用が有効です。

-

認知症対応型デイサービス

・日中の見守り、専門スタッフによる生活リハビリやレクリエーション

・軽度から中等度の認知症に対応し、日常生活自立度や認知症介護認定レベルごとにプログラムが充実

・家族が仕事などで外出中も安心して預けられる環境 -

訪問介護サービス

・ホームヘルパーが家庭を訪れ、入浴・食事・排泄の介助や見守り

・本人の生活リズムや状態変化をきめ細かくサポート

リスト内のサービスの活用で、本人の「住み慣れた自宅での安心な生活」を支えることができます。

認知症の介護認定と施設介護サービス(公的・民間施設)の違い

介護認定を受けた認知症の方は、状態に応じて公的・民間の各種施設へ入所できます。選択のポイントは次の通りです。

| 項目 | 公的施設(特別養護老人ホーム等) | 民間施設(有料老人ホーム等) |

|---|---|---|

| 費用 | 比較的低額(所得による負担軽減有) | サービス内容に応じて高額な場合も |

| 入所条件 | 原則「要介護3」以上の認定が必要 | 要介護度に関わらず入居相談可 |

| ケア体制 | 医療介護連携・長期介護に強み | レクリエーションやリハビリなど付加価値のあるサービスも |

| 認知症対応 | 専用ユニット型やグループホームで手厚い | 専門プランがある施設も多い |

それぞれの施設の特徴を比較・検討して選ぶことが大切です。

認知症患者の財産管理・銀行手続きサポートと成年後見制度の紹介

認知症で介護認定を受けた場合、本人名義の資産運用や銀行手続きに注意が必要です。認知機能の低下がある場合、「成年後見制度」の利用で財産を守るサポートが受けられます。

-

成年後見制度の概要

- 家庭裁判所に申し立てることで親族や専門家が後見人となり、財産管理や契約手続きなどを代行

- 認知症高齢者の権利と財産を保護

-

銀行手続き時の主なポイント

・認知症の診断や介護認定後は、本人だけで引き出しや契約が難しくなる場合が多い

・後見人が就任していれば、各種金融手続きもスムーズに進めやすい

適切な制度活用で、ご本人と家族の安心が確保できます。

認知症の介護認定後銀行業務での重要ポイントと利用者負担軽減策

認知症で介護認定を受けた場合、銀行等の取引や資産管理に関しては事前に対策をとっておく必要があります。

-

重要ポイント

- 本人の判断能力が低下していると金融機関での手続きが制限される

- 成年後見制度による第三者の代理権が必要になるケースが多い

-

負担軽減策

- 早めに後見人を選定し、家族または専門家による管理体制を整備

- 家族信託や代理口座などの活用で手続きを円滑に

積極的な制度栄用と、信頼できる支援体制の構築がご本人と家族の不安を減らし、安全な資産管理につながります。

認知症の介護認定のメリット・デメリットを徹底比較し理解する

認知症の介護認定のメリット:利用できる制度とサポートの幅

認知症の介護認定を受けると、介護保険を利用した多様なサービスが使えるようになります。状態や介護認定レベル(要支援1・2、要介護1〜5)に応じて、訪問介護やデイサービス、ショートステイ、認知症対応型グループホーム、福祉用具の貸与など、本人と家族の生活を幅広くサポートします。

特にアルツハイマー型認知症の方は進行度合いや介護度によって利用できるサービスも広がり、必要な介護支援計画が立てやすくなります。要介護認定は身体的な状態だけでなく認知機能や日常生活の困難さも総合的に判定されるため、「体は元気だが認知症による問題が大きい」場合にも適切な支援につながります。

表:代表的な介護サービス例

| サービス名 | 内容・特徴 |

|---|---|

| 訪問介護 | 自宅へ介護職員が訪問し、日常生活をサポート |

| デイサービス | 日中施設に通い、入浴・食事・機能訓練など |

| ショートステイ | 施設で短期間の宿泊型介護を受けられる |

| 認知症対応型グループホーム | 少人数制で家庭的な介護を受けられる |

多様な介護サービスを組み合わせることで、在宅での生活維持や介護者の負担軽減、生活の質向上が期待できます。

要介護3でもらえるお金や区分ごと支給限度額の目安解説

要介護3は自立が難しい状態と認定されるため、支給限度額が高く設定されています。以下のテーブルは、おもな区分ごとに月額で利用できる上限額(介護保険から給付される限度)をまとめたものです。

| 区分 | 支給限度額(1割負担の場合・月額目安) |

|---|---|

| 要支援1 | 約5万円 |

| 要支援2 | 約10万円 |

| 要介護1 | 約17万円 |

| 要介護2 | 約20万円 |

| 要介護3 | 約27万円 |

| 要介護4 | 約31万円 |

| 要介護5 | 約36万円 |

要介護3以上になると幅広いサービス利用が促進され、排泄や移動、身の回りの世話を手厚く受けられるため、家族の負担軽減効果も大きくなります。また、支給限度額の範囲内で複数サービスを併用可能で、金融機関での手続きや成年後見人制度の利用にもつながります。

認知症の介護認定のデメリット:制度利用時の注意点と課題

認知症で介護認定を受けることにはメリットが多い一方、制度利用には注意が必要な点や課題も存在します。まず、介護認定は調査員による聞き取りや主治医意見書など第三者の評価によって決定されるため、必ずしも本人や家族の希望通りの結果になるとは限りません。「要介護1」や「要支援2」など認定レベルが低く出ることで利用できるサービス量が制限される場合もあります。

また、要介護認定の結果に不服があった場合は再申請や審査請求が可能ですが、その手続きや期間が負担になることもあります。加えて、施設利用やサービス提供枠が限られており、希望する介護事業所にすぐ入所できないケースもあります。認知症の方の症状や行動は日々変化するため、認定基準と現実のズレも生じやすいです。

なお、金融機関での手続きに制限が生じることや、認知症と診断されたことで生命保険や住宅ローンの審査などに影響する可能性があることも理解しておく必要があります。

認知症の介護認定デメリットとしての過剰な自己申告や負担増のリスク

認知症の場合、状態を正確に伝えることが難しいケースも多く、調査時に本人が症状や困りごとを軽く答え過ぎてしまい「認定レベルが低く判定される」ことがあります。家族が介助しやすい環境で生活している場合も、必要な支援が正しく評価されないリスクがあります。

また、サービス利用後も自己負担(原則1割、所得によって2割・3割の場合あり)が継続するため、利用額によっては経済的な負担増も無視できません。過度の利用で支給限度額を超えると全額自己負担になり、計画的な利用が求められます。

よくあるデメリットやリスクの例は以下の通りです。

-

状態を正しく伝えきれず、思ったより低い介護度で認定された

-

定期的な申請や判定手続き、書類準備が煩雑

-

サービス利用額が上限を超えた場合、費用の全額自己負担

-

認知症認定により、銀行窓口取引や重要契約行為の手続き制限が出る場合がある

認知症の介護認定にはメリットとデメリットがありますが、正確な申請・計画的なサービス利用・制度の正しい理解が、本人と家族にとって最善の生活サポートにつながります。

認知症患者の家族が知っておきたい日常介護と認知症の介護認定にかかわる対応

認知症のある方の家族が直面する課題のひとつに、介護認定手続きと日常のサポート体制の整備があります。介護認定の正しい理解と的確な対応は、認知症患者ご本人の生活の質を向上させ、家族の負担軽減にもつながります。要介護認定の基準や流れ、該当しない場合の対策、体は元気だが認知機能に課題があるケースの在宅支援ポイントまで、しっかり押さえておきましょう。

認知症患者の普段の状態の正確な把握と調査への活かし方

日常の認知症症状や介護の必要性を正確に把握することは、介護認定調査で適切な評価を受けるために不可欠です。表面的な変化だけでなく、本人の行動や周辺症状を細かく記録しておきましょう。

下記のようなポイントを意識して観察・記録することが重要です。

-

日付と時間帯ごとの症状変化

-

食事・入浴・排泄などの自立度や介助が必要な場面

-

もの忘れや徘徊など、日常生活に支障を及ぼす行動の頻度

-

デイサービスや訪問介護の利用状況や反応

表の例

| 状況 | 内容例 | 頻度 |

|---|---|---|

| もの忘れ | 食事をしたことを忘れる | 1日2回 |

| 徘徊 | 夜間に外に出てしまう | 週2回程度 |

| 服薬管理 | 服薬を忘れてしまう | ほぼ毎日 |

| 入浴 | 声かけしないと入浴しない | 毎回 |

これらの記録は、介護認定調査時に具体的な根拠資料として活用でき、介護度の適正な判定につながります。

家族が介護認定調査に同席し伝えるべき具体例

実際の介護認定調査には家族や主たる介護者が同席し、日々の状況を調査員に伝えることが重要です。本人が症状を正しく伝えられない場合でも、家族が具体例をもって事実を説明することで、誤った認定を防げます。

伝えるべき例

-

日常生活での困りごと:「トイレの失敗が増えた」「料理中に火を消し忘れてしまう」

-

安全確保の工夫:「玄関に鍵を二重にしている」「ガスの元栓を家族が管理」

-

認知症特有の行動:「財布や通帳をしばしば紛失」「同じ話を繰り返しする」

具体的なエピソードや、対応のために取った安全対策・サポート内容までしっかり説明しましょう。

認知症の介護認定されない場合の対応策と改善目標の立て方

介護認定で非該当や思ったより介護度が低いという結果になった場合もあきらめる必要はありません。状態の変化や新たな困りごとが出てきた場合には、再申請や改善目標の見直しを迅速に行うことが大切です。

対応策

-

地域包括支援センター等への相談

-

在宅サービス(デイサービス・訪問介護)の利用を検討

-

状態の悪化に備え、再申請のタイミングを見逃さない

-

主治医やケアマネジャーと連携し、状況の情報共有を徹底

また、軽度の場合は生活習慣の見直しやリハビリテーション福祉サービスを活用することで、機能の維持や進行予防にも取り組みましょう。

認知症で体は元気でも在宅介護が必要な場合のポイント

認知症の方は、身体機能は自立していても認知面でサポートが不可欠なケースが多く見受けられます。特に「体は元気」で認定が低い場合でも、家族の負担を減らすため適切なサービス活用が重要です。

主なポイント

-

認知機能の低下による安全対策:火や刃物の管理、外出時の所在確認

-

日常生活動作の見守り:調理や掃除、服薬管理のサポート

-

短時間でもデイサービスやショートステイの活用で家族の休息時間を確保

-

近隣や地域とつながる仕組みを持つこと:見守り支援や緊急時対応

認知症の介護認定を受けた場合と受けていない場合で、利用できる公的サービスや費用負担が大きく異なるため、常に最新の制度情報を確認しながら最適な支援を選択することが大切です。

認知症の介護認定後の施設選びと将来設計に必要な知識

認知症患者に適した介護施設の種類と選び方

認知症の介護認定を受けた方にふさわしい施設選びは、本人の状態やご家族の希望によって最適解が異なります。主に「特別養護老人ホーム(特養)」「グループホーム」「有料老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」などが選択肢となります。

施設選びのポイントには、認知症対応の質や医療体制、スタッフの資格・人数などが挙げられます。加えて、介護認定レベルや症状に合わせて適切な施設を選ぶため、見学や施設ごとのプログラムの内容、家族との面会や外出の可否も必ず確認しておきましょう。

症状が比較的軽度な場合は在宅サービス中心、認知症の進行や周辺症状が強い場合は専門的なケアを受けられる認知症対応型施設が適しています。

公的施設と民間施設の入居条件の比較と費用目安

公的施設と民間施設では、入居条件や費用が異なります。以下のテーブルで比較できます。

| 種類 | 入居条件 | 費用目安(1か月) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 特別養護老人ホーム | 原則要介護3以上 | 7~15万円 | 長期入所可・公的補助 |

| グループホーム | 要支援2以上、地域限定 | 13~18万円 | 少人数・専門的認知症ケア |

| 有料老人ホーム | 自立~要介護5まで | 15~30万円(民間型) | サービス多様・民間運営 |

| サ高住 | 自立~要介護2程度 | 10~20万円 | バリアフリー・自由度高め |

公的施設は入所基準が厳しめですが費用が抑えられ、生活保護や所得に応じて減額の場合もあります。民間施設は独自サービスや快適さの反面、費用が高めな傾向です。認知症特化型のグループホームは認知症介護認定者に適した選択肢です。

認知症の介護認定3の段階での施設利用のポイント

認知症で「介護認定3」と判定された場合、本人の日常生活に大きな支援や見守りが必要になります。要介護3は公的施設(特養)やグループホームのほか、認知症対応型の老人ホームにも入居条件を満たす場合が多いです。

施設利用時のポイントは以下の通りです。

-

24時間体制の見守りや医療との連携が重要

-

日常生活動作(食事・入浴・排せつなど)への包括的サポート

-

認知症による周辺症状(徘徊、混乱等)への具体的な対応実績の有無

-

家族との情報共有体制や緊急時対応

-

ショートステイやデイサービスなど短期・部分利用の活用も有効

施設を利用することで、生活の安全やご本人の尊厳を守りながら、家族の介護負担も大きく軽減できます。

認知症患者の一人暮らし支援策と地域連携体制

認知症であっても、体は元気で日常生活に支障が少ない場合や、要支援・要介護1の段階で一人暮らしを続ける方は多くいます。 安心して暮らすためには、地域や専門職による支援体制が不可欠です。

主な支援策は以下の通りです。

-

地域包括支援センターによる見守りや相談対応

-

訪問介護や訪問看護、配食サービスの利用

-

認知症対応型のデイサービスで社会的交流や生活リズムを維持

-

民生委員や近隣住民との連携、異変時の早期対応ルートの確立

-

銀行口座や重要書類の管理支援や成年後見制度の活用

地域と連携した支援体制によって、認知症患者の一人暮らしの安全性と本人らしい生活を守ることができます。住み慣れた自宅での生活継続と、将来的な施設利用への準備の両面から早めに相談を始めておくことが重要です。

最新の認知症介護認定に関する専門家の見解と統計データ分析

介護認定制度の見直しに関する厚生労働省最新動向

高齢化社会を背景に、介護認定制度の見直しが注目されています。厚生労働省では、要介護認定の適正化や認知症患者の支援強化を目的とした議論が進行中です。現在の認定基準では、認知症の症状だけでなく、生活全体への影響を多面的に評価する必要があるとされています。そのため、認知症特有の生活障害や周辺症状(例えば体は元気でも認知症による問題行動がある場合等)、更なる評価指標の導入が検討されています。

介護認定を受ける際の申請フローにも見直しの動きがあり、より分かりやすく手続きを進められる体制整備が計画されています。主治医意見書や市区町村による訪問調査が重要な資料とされており、今後はICT技術の活用による公平性と効率化にも期待が集まっています。認知症に対する適切なサポート体制が急務とされているのが現状です。

認知症の介護認定に関する社会保障審議会議論のポイント

社会保障審議会では、認知症患者の介護認定について以下のような課題と改善点が議論されています。

| 議論ポイント | 内容 |

|---|---|

| 認定基準の明確化 | 認知症患者の身体・認知機能低下や生活障害の具体的な評価指標を設けるべきとの提案 |

| 地域格差の是正 | 市町村ごとの認定判定のばらつきを減らし、全国的な公平性を担保する必要性 |

| デイサービス利用の推進 | 状態に応じた認知症デイサービスの活用例や、介護度ごとに必要な追加支援 |

こうした見直しにより、利用者や家族がより適切に公的サービスや介護保険を利用できる環境が整備されつつあります。

専門家による認知症介護認定の難しさと評価の実情

認知症介護認定の現場では評価の難しさが指摘されています。特に「アルツハイマー型認知症」などの進行度や、本人が体は元気でも日常生活に著しい支障を来すケースは、認定基準の適用に悩むことが少なくありません。

現場の専門家は下記の点を重視しています。

-

徘徊や妄想など周辺症状の有無

-

本人の生活自立度(日常の意思決定や衛生行動)

-

身体機能と認知機能双方のバランス評価

また、「認知症 介護認定が低い」などの不満も多く、実態に即した認定を実現するためのノウハウ共有と、調査員の実務教育向上も重要とされています。

公的データに基づく認知症患者介護認定の現状と今後の見通し

最新の統計によると、認知症患者で要介護1以上と認定される割合は年々増加傾向にあります。その背景には以下の要因があります。

| 認定区分 | 主な症状・支援内容 | 利用可能なサービス例 |

|---|---|---|

| 要介護1 | 軽度の認知障害・日常生活の一部に支援が必要 | デイサービス、短期入所、訪問介護など |

| 要介護3 | 生活全般で継続的な介護が必要 | 認知症対応型グループホーム、施設入所、リハビリテーションなど |

全国平均に比べ厳しい認定となる自治体もあり、認知症患者の社会的支援拡充が求められています。

今後は、介護認定のICT化や、状態変化への迅速な対応、家族や支援者への相談体制の充実など、利用者目線の改善が進むとみられています。日々のケアや認定申請で悩む際は、地域の包括支援センターや担当窓口への早期相談が推奨されています。