40~60代の現役世代のうち、実に【約295万人】もの人が家族の介護をしながら働いていることをご存知でしょうか。仕事と介護を両立しきれず、毎年【およそ10万人】が介護離職を余儀なくされています。

特に重要な役割を担う中核人材が、突然「親の介護」という現実に直面し、時間的・精神的な負担に押しつぶされそうになる――そんな悩みを抱えていませんか?

経済的な不安に加え、「家族に迷惑をかけたくない」「同僚に迷惑をかけてしまう」という板挟みで、心身ともに疲弊してしまうケースが多発しています。そして、介護・仕事・子育て・家事という“四重負担”に追われる家庭では、負担を分かち合う術が不可欠になっています。

2025年4月には、介護と仕事の両立支援策が義務化され、企業も制度整備を本格化。支援制度の活用や在宅勤務・短時間勤務などの柔軟な働き方、相談窓口の利用が一人ひとりの強い味方となります。

今、「両立は無理かも…」と悩む方も、ご安心ください。この記事では、政府の最新データや現場で培われた具体策を交え、実践的な両立成功例・失敗例・課題の解決法まで網羅的に解説します。

続きでは、あなたが直面する“今”の悩みをひとつずつ解消するための現実的なステップや、働きながら介護を続ける道を明確に示していきます。

- 介護と仕事を両立することが抱える多面的な課題と現状の詳細分析

- 2025年4月義務化!介護と仕事を両立する支援制度の最新概要と活用法

- 介護をしながら続けられる仕事と柔軟な働き方の具体紹介

- 介護・仕事・子育て・家事の四重負担を抱える家庭の具体策

- 介護と仕事を両立するために相談できる公的機関と民間サービスの活用法

- 介護と仕事を両立する時の精神的負担軽減と困難克服の具体的解決策

- 介護と仕事を両立することを支援するための最新ツールと情報リソース集

- 仕事と介護を両立することに関するよくある質問と具体的な回答集

- 将来に備える介護と仕事を両立する準備ガイドと実践チェックリスト

- 介護と仕事の両立に直面する課題

- 介護両立支援制度の概要

- 両立支援のための相談窓口・サービス

- 仕事と介護の両立を成功させるためのポイント

- よくある質問(FAQ)

介護と仕事を両立することが抱える多面的な課題と現状の詳細分析

介護と仕事の両立は、年々多くの人にとって身近な課題となっています。特に少子高齢化が進む中で、仕事を持ちながら親や家族の介護に直面するケースが増えています。厚生労働省の調査によれば、毎年約10万人前後が介護を理由に離職している状況です。「介護 仕事 両立 無理」と感じる人が多い背景には、時間・体力・精神面での多大な負担が潜んでいます。職場での理解不足や柔軟な制度の少なさ、情報不足が両立の障壁となっている現実も見逃せません。両立を目指す方は、どのような課題に直面しやすいのでしょうか。

介護離職者数や介護と仕事を両立することが困難とされる実態データの解説

近年、仕事と介護を両立できずに離職する人が社会問題となっています。下記のテーブルは厚生労働省が発表した近年の実態データに基づきます。

| 年度 | 介護離職者数(人) | 離職原因で「両立不可能」と回答した割合 |

|---|---|---|

| 2022 | 97,800 | 60%以上 |

| 2023 | 98,500 | 60%以上 |

このデータからも分かるように、介護と仕事の両立支援が十分でない場合、多くの方がやむを得ず退職に至っています。「親の介護 仕事 できない」「介護 仕事 両立 きつい 知恵袋」といった検索がされるのは、不安や限界を感じている人が多い証拠です。

40~60代中核人材が直面する課題の具体例と心理的負担

40代から60代の働き盛り世代が介護と仕事の板挟みになっています。主な具体例には、

-

急な介護対応のための勤務時間変更や遅刻・早退

-

自宅での介護負担増加による職場でのパフォーマンス低下

-

キャリアの停滞や収入減に対する強い不安

があります。これにより、「親の介護 仕事 辞めたくない」と思いながらも退職を選ばざるを得ない人も少なくありません。精神的ストレスや「自分の人生終わった」と感じてしまう例も報告されています。

介護と仕事を両立する支援が必要とされる背景と社会的影響

社会全体で介護と仕事の両立支援が重要視される理由は、離職増加による企業の生産性低下や、家庭への生活不安が拡大するためです。以下のような影響があります。

-

経験豊富な従業員の離職による企業へのダメージ

-

介護疲れによる心身不調者の増加

-

経済的困窮世帯の増加や地域社会への負担増

このような状況を抑止するため、「介護両立支援制度」や相談窓口、「介護両立支援助成金」などが整備されてきています。企業でも研修や面談シートを活用したサポート事例が増えています。

家族介護者の精神的・身体的負荷と仕事への影響分析

介護を担う家族は、精神的・身体的な疲労を強く感じやすいです。

-

慢性的な睡眠不足と体力消耗

-

職場との両立のため休日返上や生活リズムの乱れ

-

ストレスによるメンタル不調や離職リスクの上昇

上記のような負担は、仕事のパフォーマンスに直接影響を及ぼします。「介護 仕事 両立できない」と感じたときは、市区町村や企業の相談窓口、両立支援セミナーの利用も有効です。

介護と仕事を両立できない事例の共通点と解決困難な要因

実際に介護と仕事の両立ができなかったケースにはいくつか共通点があります。

-

職場の理解・制度の未整備

-

周囲の家族や支援サービスの協力体制不足

-

短期間で介護負担が重度化した場合の対応困難

このような要因で、やむを得ず退職や生活形態の大幅な転換を余儀なくされる方が後を絶ちません。両立の実現には制度を知り、相談サービスに早めに頼ることが不可欠です。また、在宅ワークや時短勤務など多様な働き方への切り替えも今後さらに重要となるでしょう。

2025年4月義務化!介護と仕事を両立する支援制度の最新概要と活用法

仕事と介護を両立する支援義務化の内容と企業への影響

2025年4月からは、全ての事業所において介護と仕事を両立できる支援施策の提供が義務化されます。自社の従業員やその家族が介護を必要とした場合、雇用を継続しやすくなる新たな制度が加わります。具体的には、従業員が介護休業や短時間勤務制度を利用しやすくする環境の整備、業務の代替体制づくり、情報提供や相談体制の構築などが求められます。

このような法改正により、企業は離職防止や人材定着の観点で積極的な対応が必要となります。また、従業員のワークライフバランスの向上が期待され、組織全体の生産性や会社のイメージアップにもつながります。

法改正における3つのステップと義務対応の具体的施策

介護と仕事の両立支援を推進するための主要な施策は、以下の通り段階的に導入されます。

| ステップ | 施策内容 | 具体的対応例 |

|---|---|---|

| 1 | 制度の周知・相談窓口設置 | 社内研修やイントラでの案内、相談担当者の配置 |

| 2 | 勤務調整の柔軟化・短時間勤務への切替 | シフト変更、時短勤務申請手続きの簡素化 |

| 3 | 離職防止策・人事評価の見直し | 介護による勤務への配慮、昇進や賃金の不利益回避 |

これにより、従業員本人だけでなく、その家族全体の生活に配慮した職場づくりが求められます。

介護休業・短時間勤務等の両立支援制度の種類と申し込み手順

介護と仕事を両立させるために活用できる主な制度には、介護休業・短時間勤務・フレックスタイム制などがあります。介護休業は、要介護状態となった家族1人につき通算93日まで取得可能です。短時間勤務は、通常の所定労働時間を短縮し、働きやすさを支援します。申請は会社へ書面や専用フォームで行うのが一般的です。

申請手順のポイント

- 会社の担当窓口に事前相談

- 必要書類(申請書、医師の証明等)の提出

- 会社側が制度利用の可否と期間を通知

企業は従業員に対する情報提供とともに、円滑な手続きをサポートしています。

介護両立支援助成金の申請時期と対象要件、獲得事例

介護両立支援助成金は、企業が従業員の介護と仕事の両立を支援するために整備した各種制度の利用実績に応じて支給されます。申請時期は制度導入後6か月以内が目安とされており、主な対象要件は以下となります。

| 要件 | 条件説明 |

|---|---|

| 制度導入 | 介護休業・短時間勤務・相談窓口などを整備済み |

| 実際の利用状況 | 従業員が制度を利用し離職せず職場復帰した実績がある |

| 報告書類 | 利用人数、取組内容等の報告書を作成し提出 |

実際に、介護休業を取得した従業員の職場復帰事例や、制度整備で離職率の低下に成功した中小企業のケースも複数報告されています。

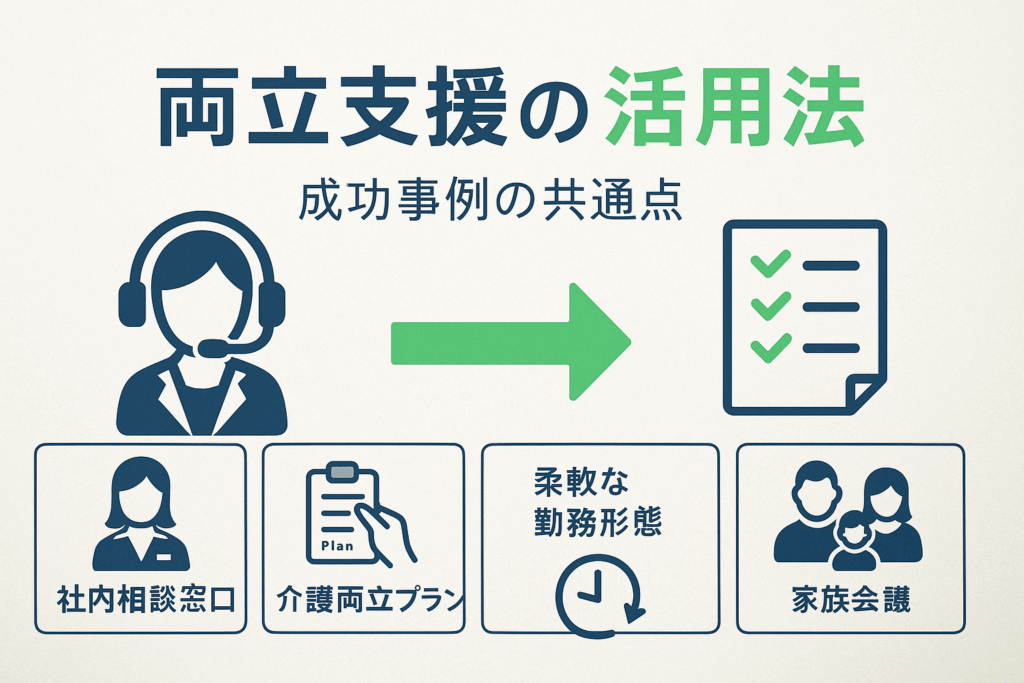

企業の両立支援事例と制度を活用した成功パターン

多くの企業では、介護と仕事の両立が現実的な課題となっています。たとえば、大手IT企業での事例では、介護休業取得者に対しWeb会議や在宅勤務も併用し、柔軟にサポートを実践。中小企業では、介護両立支援の研修会や相談会を定期開催し、職場全体の理解と配慮を深めています。

具体的な成功パターンとしては、次のような取り組みが挙げられます。

-

制度利用を社内イントラ・説明会で積極的に周知

-

個別相談による不安解消やメンタルケアの強化

-

代替要員やチーム体制の事前整備による業務負担の分散

これにより、介護離職の防止や、従業員が安心して働き続けられる職場環境の構築に成功した企業が増えています。社会全体で介護と仕事の両立を支援する流れが今後ますます加速していくでしょう。

介護をしながら続けられる仕事と柔軟な働き方の具体紹介

介護と仕事を両立することが可能な職種一覧と就労形態の比較

介護と仕事を両立できるためには、職種や働き方の選択が重要になります。特に、柔軟な就労形態を導入している企業や、家庭事情を考慮してくれる職場が支持されています。以下の表は、両立がしやすい職種とその特徴をまとめたものです。

| 職種 | ポイント | 両立度 |

|---|---|---|

| 在宅ワーク | 場所に縛られず勤務できる。IT関連、事務、翻訳など | 高い |

| パートタイム | 勤務時間が選べる。短時間シフトや週数回の勤務が可能 | 高い |

| シフト制の職種 | 介護職、医療、販売業など。勤務日の調整がしやすい | 中〜高い |

| 通信販売や配達 | 地域に根ざした働き方ができ、移動や拘束時間が短い | 中〜高い |

これらの職種では、突発的な介護対応にも比較的柔軟に対応できる点が共通しています。また、介護業界自体も両立支援制度の整備が進められており、自身の経験を生かせる分野です。

在宅勤務、時短勤務、パートタイムの活用ポイント

在宅勤務や時短勤務、パートタイムを上手に活用すると、家庭での介護と仕事を両立しやすくなります。これらの柔軟な働き方のポイントを整理します。

-

在宅勤務:通勤時間が不要になり、介護中でも業務に集中できます。家族の急な体調変化にも即対応可能です。

-

時短勤務:通常の労働時間より短いため、介護に必要な時間を確保できます。多くの企業が法定の介護休業制度を導入しています。

-

パートタイム:勤務日数や時間帯の相談がしやすく、職種によっては週2〜3日の勤務も可能です。家族の介護状態に応じてシフトを調整できます。

これらの制度を選ぶ際は、職場の両立支援面談などを活用し、就労条件をしっかり話し合うことが重要です。

経験者が語る介護職と家族介護を両立するためのタイムマネジメント術

実際に介護職に従事しながら家族の介護も担う方々は、限られた時間を効率的に使うことが求められます。下記に、両立経験者が取り入れているタイムマネジメント術を紹介します。

-

スケジュールの「見える化」:家族のケア時間と仕事のスケジュールをカレンダーで管理する。

-

優先順位づけ:その日の重要業務を明確にし、急な介護対応時は会社や同僚に早めに連絡。

-

サービス活用:訪問介護やデイサービスを利用し、自分の就労時間を捻出する。

これらを活用することで、日々の負担を分散し、精神的な余裕も生まれやすくなります。

介護専門職(ケアマネ・社会福祉士等)の両立事例詳細

ケアマネージャーや社会福祉士の中にも、自ら家族の介護と仕事を両立している方が多くいます。こうした専門職は、介護保険や支援制度に精通しているため、自身の業務知識を活かしながら柔軟に時間調整やサービス利用を行っています。

代表的な両立事例では、以下のような取り組みが見られます。

-

事前に自治体や会社に両立の相談を行い、短時間勤務やシフト調整を確保

-

介護休業法の利用や助成金制度の活用で金銭的な負担を抑える

-

職場内の理解促進のため、定期的に状況報告と業務分担を工夫する

このような取り組みが、仕事と介護を無理なく両立するためのポイントになっています。

介護・仕事・子育て・家事の四重負担を抱える家庭の具体策

介護と子育てと仕事を両立することにおける日常のスケジュール管理と役割分担

介護と子育て、仕事、家事を同時に抱える家庭では、スケジュール管理と明確な役割分担が負担軽減の鍵となります。毎朝の家族会議や共有カレンダーの活用によって、予定やタスクを見える化し、時間配分を最適化するのが有効です。最近はスマートフォンのカレンダーアプリやタスク管理ツールを組み合わせる家庭が増え、家族全員の予定を把握しやすくなっています。

下記のような役割分担テーブルを作成し、分担の見直しや負担の偏りがないか週1回確認することで、家族内の不満やストレスを抑制できます。

| タスク | 主担当 | サポート | 頻度 |

|---|---|---|---|

| 介護(食事・身支度) | 父 | 母 | 毎日 |

| 保育園送迎 | 母 | 兄 | 平日朝夕 |

| 洗濯・掃除 | 母 | 妹 | 毎日/週末 |

| 買い物・料理 | 父 | 母 | 週3/毎日 |

| 仕事関連 | 各自 | – | 平日全日 |

介護・育児・家事の負担分散とストレスケア

日々の介護や育児、家事の負担感は一人で抱え込まず、地域や行政の支援サービスを積極的に利用することが重要です。たとえば介護保険を使うことでデイサービスやヘルパー派遣、ショートステイといった外部リソースが活用でき、家族への負担が大幅に軽減されます。また、育児や家事においては宅配サービスや家事代行、ファミリーサポートといった民間サービスも選択肢となるでしょう。

ストレスケアでは、十分な睡眠と自分の時間を意識的に確保し、カウンセリングや同じ立場の人が集まるサポートグループへの相談も効果的です。

-

強調ポイント

- 介護保険や子育て支援サービスの早めの利用申請

- 週に1回以上の「自分時間」の確保

- ストレスチェックや心の健康を家族で声かけ合うこと

家族間・職場でのコミュニケーション術と支援体制の築き方

家庭内では、日々のコミュニケーションを大切にし、介護や育児にかかる不安や疑問を率直に話せる環境作りが必要です。「困った時は必ず共有する」「問題が起きた時は解決策を一緒に考える」など、ルール化すると安心感が生まれます。また、職場への相談も重要です。会社によっては時短勤務やテレワーク、介護休業制度を積極的に支援し、相談窓口や面談シートを用意している場合があります。

家族間・職場との連携を強めるポイント

- 家族で定例の話し合いを設け、現状や気持ちを共有

- 職場の両立支援制度を確認し、柔軟な勤務形態の利用を検討

- 地域包括支援センターや自治体の無料相談窓口の活用

家族も職場も一体となった支援体制を整えることで、四重負担を抱える家庭でも前向きに日常を乗り切ることができます。

介護と仕事を両立するために相談できる公的機関と民間サービスの活用法

仕事と介護を両立する支援相談窓口・地域包括支援センターの利用方法

介護と仕事の両立を目指す方は、まず地域包括支援センターや自治体の相談窓口を積極的に活用することが大切です。これらは、介護保険の申請やサービス利用の相談だけでなく、両立支援制度や働き方の調整についても具体的なアドバイスが受けられます。特に地域包括支援センターは、高齢者とその家族に対し無料で情報提供や手続き支援を行い、介護と仕事のどちらも諦めずに済む選択肢を広げてくれます。

以下の表で主な窓口の種類と特徴を比較できます。

| 窓口・サービス | 特徴 | 利用内容 |

|---|---|---|

| 地域包括支援センター | 介護保険や高齢者支援、両立相談 | 無料相談、制度案内 |

| 市区町村の福祉課 | 公的制度・手当の窓口 | 手続き支援、給付相談 |

| 仕事と介護両立支援窓口 | 企業や社会保険労務士が担当 | 就労調整、休業制度相談 |

相談時には、仕事の状況や介護負担の程度など自身の現状をできるだけ具体的に伝えることで、より適切な支援策や制度の紹介を受けやすくなります。公的機関は利用料がかからないため、気軽に連絡をしてみましょう。

相談サービスの種類別特長と効果的な利用法

相談サービスには公的機関が運営するものと、民間企業・NPOによるものがあります。それぞれの特長を理解し、状況に応じて使い分けると、悩みの解決がスムーズになります。

-

公的相談サービス

- 無料で利用可能

- 介護保険や行政手続き、地域資源の情報が充実

- 中立的な立場でアドバイス

-

民間相談サービス

- 専門スタッフによる個別相談

- 就労両立や在宅ワーク、職種の選択肢など多様

- 有料サービスもあるが、専門的なサポートを求める場合に有効

-

企業内相談窓口

- 介護と仕事の両立支援制度や休業制度の活用助言

- 社内調整や働き方改革の事例紹介

相談時のポイントとして、事前に悩みや気になる点をリストアップし、必要に応じて相談日時を予約すると、時間を無駄にせず効率的です。面談後も、案内された資料やチェックリストを活用することをおすすめします。

介護と仕事を両立する面談シート・無料チェックリスト等ツールの提供と活用

介護と仕事を両立する際は、面談シートやチェックリストなどの無料ツールが大いに役立ちます。これらは状況を客観的に整理し、必要な支援制度を的確に見つけるためのサポートとなります。

代表的なツール例を以下に示します。

| ツール名称 | 主な用途 | 入手方法 |

|---|---|---|

| 面談シート(厚生労働省推奨) | 両立の現状・課題整理 | 公的HP・窓口 |

| 両立支援無料チェックリスト | 制度利用の適否・必要度把握 | 自治体・企業HP |

| 両立支援ハンドブック | 制度・手続き全般ガイド | 厚労省・自治体配布 |

ツールを使うことで、自分ひとりでは見落としがちな課題を“見える化”し、周囲や職場とのコミュニケーションにも活かすことができます。例えば面談シートには、現在の介護負担、希望する働き方、利用したいサービスなどを記録します。これを携えて相談窓口や企業担当者と話し合えば、より具体的な協力策や制度の提案が得やすくなります。

また、両立チェックリストは、自分がどのような支援制度や休業措置を活用できるかを一目で把握できるため、忙しい方でも効率的に活用可能です。公的機関や企業のウェブサイトでダウンロードできることが多く、最新情報を反映した内容となっています。

これらのツールや窓口を活用すれば、介護と仕事の両立がきついと感じる状況を乗り越えるヒントや解決策を得やすくなります。悩みを抱え込まず、積極的に支援資源の利用を検討しましょう。

介護と仕事を両立する時の精神的負担軽減と困難克服の具体的解決策

介護と仕事の両立は、多くの人が直面する課題であり精神的な負担も大きくなりがちです。日常的な業務と家族の介護の両立に疲れた、両立が無理だと感じたときには、ため込まず早めにサポートを活用することが大切です。最近では、企業による介護両立支援制度や休業・短時間勤務、相談窓口など利用できる選択肢が増えています。自分ひとりで抱え込まず、職場や専門窓口に相談することで、負担感の軽減につながります。

下記のポイントを意識することで、心身のストレスを和らげられます。

-

会社の介護両立支援制度や柔軟な働き方を積極的に利用する

-

介護サービスや在宅ワークの活用により、仕事・生活のバランスを見直す

-

定期的なカウンセリングや相談を利用し、孤立を防ぐ

介護と仕事の両立は決してひとりで抱えるべき問題ではなく、利用可能な支援を積極的に活用することが前向きな第一歩です。

介護と仕事を両立できない時の心の整理方法と対策法

両立が難しい現実に直面したとき、多くの人が「このままではダメだ」「他の人はどうしているのか」と悩みや不安を感じます。しかし、介護と仕事の両立ができないのは決して珍しいことではありません。心の整理のポイントは、自分を責めすぎないことと、現状を客観的に把握することです。

心が疲弊する前に、次のような具体的な対策が役立ちます。

-

やるべきことの優先順位をリスト化し、必要なタスクだけに集中する

-

有給などの休業制度や介護休暇、短時間勤務制度を積極的に活用する

-

第三者(職場の上司、地域の介護相談窓口など)に状況を伝え、調整を依頼する

-

家族や兄弟と役割分担を見直す

精神的な壁にぶつかった場合でも、小さな段階から対策を始めることで、解決への糸口が見つかります。

知恵袋的リアル体験談から学ぶ実践的な問題解決手法

実際に「介護と仕事の両立ができない」と悩んだ方の体験談をもとに、よくある問題と解決策をまとめました。

| 課題 | 行った対策 | 効果 |

|---|---|---|

| 介護の急変・突発的な休み増加 | 職場と事前に情報共有、介護休暇の申請 | 周囲の理解が進み、負い目が軽減 |

| 心身の疲労・メンタル低下 | 家族会議で役割見直し、訪問介護サービスを導入 | 自分だけ抱え込まず、休息時間の確保が可能に |

| 収入減の不安 | 在宅ワークや副業を模索、介護支援制度の助成金を活用 | 収入減のリスクを分散、精神的負担も減少 |

このようなリアルな知恵や体験を参考にすることで、自分に合った具体的な改善策が見つかりやすくなります。

親の介護と仕事の板挟みに悩む30代・40代のケーススタディ

30代・40代の方はキャリア形成と親の介護が同時進行しやすい時期にあります。「仕事で昇進したいが親の介護も必要」「共働き・子育てと介護が重なり限界」という悩みもよく聞かれます。こうした世代は、早めに介護支援制度や職場のサポート、外部サービスについて情報収集し、遠慮せずに活用することが重要です。

-

社内の仕事と介護両立支援面談や定期オリエンテーションを利用する

-

柔軟な働き方(リモートワーク、時差出勤)の提案や利用

-

行政・民間の相談窓口や介護サービスの利用で生活を見直す

実際にキャリアと介護を両立している人の事例が多数あります。両立が厳しいと感じたら、できるだけ早く行動に移し、公的・企業サポートを活用する知恵が重要です。どの世代も自分ひとりではなく、周りと支え合いながら新しいライフスタイルを築くことができます。

介護と仕事を両立することを支援するための最新ツールと情報リソース集

介護と仕事の両立は、多くの家族や従業員が直面する重大な課題です。各種支援制度や企業の施策を理解し活用することで、負担を軽減しながら両立を実現できます。ここでは、実務で役立つ最新ツールと情報リソースを厳選して紹介します。強調されるのは、介護両立支援制度の理解、企業制度の比較、そして活用できる公式資料やマニュアルです。

介護両立支援制度に関する公式ハンドブック・研修資料の紹介

公的機関や企業向けに配布されている公式の介護両立支援ハンドブックや研修資料は、制度の概要から実践例まで詳細に網羅されています。特に注目されるのは以下のポイントです。

-

制度の要点整理: 介護休業法、短時間勤務、両立支援助成金など、利用可能な支援策が分かりやすくまとめられています。

-

企業・個人向けに分かれた内容: 管理職・一般社員それぞれに必要な情報が掲載。

-

申請手続きや面談シートの書き方、最新の法改正にも対応。

下記のテーブルでは、主な公式リソースの特徴をまとめています。

| 資料名 | 内容 | 利用のメリット |

|---|---|---|

| 仕事と介護の両立支援ハンドブック | 制度概要、行動指針、相談窓口案内 | 必要な制度情報の網羅、迷いの解消 |

| 厚生労働省 公的研修動画 | 実践事例、制度利用の流れ | 視覚的に制度のポイントを理解できる |

| 企業向け支援ツール集 | 面談シート、周知用リーフレット | 社内での周知徹底、現場での即時活用 |

定期更新される公的統計データと連動した効果的な活用法

介護と仕事の両立が進む背景には、急速な高齢化や働き手の減少があり、実態を正確に把握することが家族・企業双方にとって重要です。厚生労働省や地方自治体が発表する介護離職者数、支援制度の利用率、両立事例は、最適な対策を選ぶ判断材料となります。

-

最新の統計データをチェックすることで、制度利用の増加傾向や改善点を把握でき、施策選択に説得力を持たせられます。

-

離職リスクの高まりや対象年齢層の変化をもとに、働き方や家庭内役割分担を見直すタイミングが分かります。

-

具体的な事例や利用者の声を参考にすることで、現実的な選択肢が明確になります。

統計情報は、公式ウェブサイトや定期刊行の白書で確認できます。データは数年ごとに更新されているため、必ず最新の内容を確認しましょう。

企業の介護支援制度導入マニュアルと事例比較表

企業が導入できる介護両立支援制度には多様な選択肢があります。実際に制度活用が進む企業では、従業員の離職防止や生産性向上、従業員満足度アップといった成果が出ています。導入事例を比較し、自社や働く方に合った形を探しましょう。

下記の比較表に、代表的な制度内容と特徴を整理しています。

| 支援制度名 | 内容 | 企業導入事例 | 導入のメリット |

|---|---|---|---|

| 介護休業制度 | 最大93日まで仕事を休むことが可能 | 大企業・中小企業問わず導入 | 離職防止、精神的負担の軽減 |

| 短時間勤務・フレックスタイム | 勤務時間の調整や柔軟な出退勤が可能 | IT・サービス業など多数 | 仕事と介護を両立しやすくなる |

| 相談窓口設置 | 社内外に専用カウンセラーや相談窓口を配置 | 社会福祉法人・上場企業 | 不安解消・情報提供スピード向上 |

| 助成金の申請支援 | 国や自治体からの補助金や助成金活用を推進 | 地方自治体・中小企業 | 経済的負担の軽減、制度浸透に寄与 |

企業ごとの導入状況や具体的な成功事例を確認し、周囲との比較や自社のサポート体制のレベルアップにつなげましょう。両立支援の取り組みが進んでいる企業への転職を検討する人も増えています。転職や就業継続を考える場合、制度の有無や相談体制を確認することが大切です。

仕事と介護を両立することに関するよくある質問と具体的な回答集

介護と仕事を両立する相談で多い疑問と個別事情別の対応例

介護と仕事の両立は「時間が足りない」「職場に迷惑をかけてしまう」といった悩みが多く寄せられます。特に親の介護が必要になった30代~40代の現役世代では、育児や仕事と重なり無理を感じる場合もあります。現実的な対応としては、勤務先の介護休業や短時間勤務制度の活用が効果的です。また、業務の分担やテレワークの相談など職場とのコミュニケーションも重要です。相談時は「家族の介護状況」「希望する働き方」「利用可能な外部サービス」を整理して伝えましょう。

よくある相談内容と対応例

| 相談内容 | 個別対応策 |

|---|---|

| 介護とフルタイム勤務の両立が困難 | 介護休業・短時間勤務制度の申請 |

| 急な欠勤や早退が増え同僚に負担をかけている | 在宅勤務・業務分担の見直し |

| 介護知識や手続きが分からず不安 | 介護支援専門員や自治体窓口への相談 |

仕事と介護を両立する支援制度の適用範囲と条件についての解説

仕事と介護を両立するうえで活用できる主な支援制度には「介護休業」「介護休暇」「時短勤務」などがあります。これらは法律で義務付けられたものであり、要介護認定を受けた家族がいる従業員が対象です。介護休業は最大93日、介護休暇は年間5日まで、時短勤務は一定期間可能です。利用には事前申請や書類提出が必要となりますが、企業によっては独自の上乗せ制度や助成金活用例もあります。最新情報は厚生労働省や会社の人事担当に確認しましょう。

主な支援制度と概要

| 制度名 | 内容や適用条件 |

|---|---|

| 介護休業 | 最大93日(分割取得可)、賃金一部支給なし・支給有も有り |

| 介護休暇 | 年間5日まで(対象家族1人につき) |

| 時短勤務制度 | 最長3年間、1日6時間など短縮可能 |

介護離職を回避するための法的保護と就労継続のポイント

介護離職防止には、法的保護の理解と職場での柔軟な働き方の実現が不可欠です。介護休業法では、家族の介護を理由に解雇・不利益な取り扱いをすることが禁じられています。また、両立困難時にはハローワークの相談窓口やキャリアカウンセリングも活用できます。職場に定期的に状況を報告し、業務の調整やサポート体制を整えること、職場復帰時は段階的な就業再開を検討すると良いでしょう。もし仕事継続が難しい場合でも、在宅ワークやフレキシブルな勤務先を選ぶことでキャリア形成を維持する選択肢も広がります。

離職防止のためのポイント

-

職場との早期相談・情報共有

-

法定制度や企業独自の支援の徹底活用

-

サポート体制・外部相談先の利用

親の介護負担軽減とキャリア形成の両立を実現する工夫

親の介護とキャリアを両立するには、介護負担の分散と柔軟な働き方の選択が重要です。訪問介護やデイサービス、ショートステイといった介護保険サービスを上手に活用することで、自分の時間を確保できます。また、家族や親族間での役割分担も有効です。職種によっては在宅ワークへの切り替えや副業など多様な働き方も選択肢となります。将来のライフプランを見据え、キャリアカウンセリングや研修など自己成長の機会も活かすことで、仕事と介護のバランスを保ちながら充実した人生を目指せます。

負担軽減と両立の工夫リスト

-

介護保険の各種サービス利用

-

家族内での協力・分担の徹底

-

在宅勤務や柔軟な職場環境を選ぶ

-

自己啓発やキャリア相談の積極的活用

将来に備える介護と仕事を両立する準備ガイドと実践チェックリスト

仕事と介護を両立することを見据えた今からやるべき準備ステップ

介護と仕事の両立を見据えた準備は、早めに手を打つことで安心して日常を送るための基盤となります。日々のスケジュールを意識的に把握し、家族の状況や介護の度合いを共有しておくことが鍵となります。職場へ伝えておくべきタイミングや、介護保険や支援制度の概要も定期的に確認し、必要な情報の整理を行うことが大切です。以下のリストでポイントを整理します。

-

家族での話し合いを行い、今後の介護計画を共有する

-

職場の上司や人事部とあらかじめ情報共有し、勤務調整の可能性を確認する

-

介護サービスや支援制度の情報収集を進めておく

-

定期的な健康チェックやストレスマネジメントを意識する

家族や職場と連携するためのコミュニケーションフロー構築

介護が必要になった際、迅速に対応できるよう、家族全員の役割分担や情報共有のフローを作っておくことが重要です。また、職場への伝達ルートを確保し、急な勤務調整を依頼する場合の手順も明確にしておくと安心です。

| 連携シーン | 推奨アクション |

|---|---|

| 家族内連絡 | 連絡先リストを常に最新化/緊急時グループチャット利用 |

| 職場への情報伝達 | 早めの相談・理由の簡潔な説明/必要書類の準備 |

| サービス関係者連携 | ケアマネジャー・ヘルパーへのタイムリーな情報提供 |

定期的な家族会議や職場との個人面談の機会を持つことで、状況変化に柔軟に対応できます。困ったときには、地域包括支援センターや市区町村の相談窓口を活用しましょう。

介護と仕事を両立する支援制度の定期的見直しと環境変化への対応術

仕事と介護を継続していくうえでは、利用可能な支援制度を定期的に見直すことが大切です。介護休業や時短勤務制度の内容は法改正や企業による上乗せ策で変わることも多いため、自分や家族の状況に応じて確認しましょう。

| 制度名 | 利用対象者 | 主な内容 | 申請先 |

|---|---|---|---|

| 介護休業制度 | 労働者、従業員 | 最長93日まで休業が可能 | 勤務先 |

| 介護休暇制度 | 労働者、従業員 | 年5日(複数人なら10日)取得可能 | 勤務先 |

| 介護両立支援助成金 | 企業 | 介護両立支援策導入・職場環境改善で給付対象 | 雇用保険窓口 |

| 育児・介護休業法 | 全国の労働者 | 休業や短時間勤務、時間外労働制限を規定 | 勤務先 |

-

定期的に企業内制度や法制度の改正状況を確認

-

利用申請の書類や相談窓口も把握し、疑問は早めに解消

-

状況変化があれば、必要に応じて勤務やサービス利用の見直しを検討

仕事と介護を両立するためには、周囲との協力体制を築き、支援制度を最大限に活用することが欠かせません。自身や家族の負担を軽減し、将来に向けて安心できる準備と柔軟な対応を心がけていきましょう。

介護と仕事の両立に直面する課題

介護と仕事を両立する方は年々増加していますが、多くの方がさまざまな課題に直面しています。特に「介護が始まり仕事が手につかない」「負担が大きく疲れやストレスが溜まる」「両立がきつい」「仕事を辞めざるを得ない」という意見が目立ちます。

調査によると、親の介護を理由に離職する人は年間で約10万人にのぼり、仕事と介護どちらも抱える方の心身的な負担は非常に大きいです。適切な制度や支援の周知が不足していることも両立難の一因と考えられます。仕事と介護のバランスを取るには、正しい情報収集と職場の理解、家族間での役割分担が欠かせません。

介護両立支援制度の概要

介護と仕事を両立させるためには公的な支援制度の活用が有効です。主な制度を下記のテーブルでまとめます。

| 制度名 | 内容 | 取得条件 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 介護休業 | 最大93日間取得可能 | 同一家族1人につき | 離職を防げる |

| 介護休暇 | 年5日まで取得可能 | 要介護家族が2人以上 | 日単位で取得可 |

| 短時間勤務制度 | 最大3年取得可能 | 従業員の申請が必要 | 柔軟な働き方が可能 |

| 介護両立支援助成金 | 企業が支援制度を導入した場合などに適用 | 企業が対象 | 企業と従業員双方にメリット |

これらの制度を理解し職場で活用することで、仕事と介護の両立がしやすくなります。特に介護両立支援制度の利用は、過度な負担防止や離職減少に大きく寄与します。

両立支援のための相談窓口・サービス

介護と仕事の両立に悩んだ場合、公的・民間の相談窓口があります。代表的な窓口をリスト化します。

-

市区町村の介護相談窓口

-

厚生労働省「両立支援のひろば」

-

会社や職場の人事・総務担当窓口

-

介護支援専門員(ケアマネジャー)

-

地域包括支援センター

-

民間の両立サポートサービス

これらを活用し早めに相談することで、自分だけで悩まずに有用な制度やサービスの情報を得ることができます。事例紹介や体験談の掲載も増えており、心の負担軽減にも役立ちます。

仕事と介護の両立を成功させるためのポイント

仕事と介護の両立を円滑に進めるには、いくつかのポイントがあります。

-

会社への早めの相談・制度利用

-

家族や親族と役割分担や情報共有

-

自分の心身ケアを怠らない

-

地域の支援や外部サービスの積極利用

-

1人で抱え込まない環境作り

心身共に余裕を持つためには、自分自身だけでなく周囲に状況を伝え、協力してもらうことが重要です。職場の両立支援や専門家のアドバイスも積極的に活用しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 介護と仕事の両立がどうしてもきつい場合は?

A. 制度利用や時短勤務、在宅ワークも検討できます。専門窓口への相談もおすすめです。

Q. 親の介護で仕事ができない時の対応は?

A. 介護休業や有給利用、職場と協力してタスク調整を行いましょう。

Q. 企業で両立支援があるかどうか不安ですが?

A. 人事担当者に相談し、社内規定や助成金情報を確認しましょう。近年は多くの企業で支援体制が整備されています。

Q. 両立支援の情報はどこで確認できますか?

A. 厚生労働省や自治体の公式サイト、地域包括支援センターなどが最新情報を発信しています。