「要介護1だと、デイサービスの利用回数や費用の目安が分からず不安…」と感じたことはありませんか?実際、厚生労働省の公表データによると、要介護1の方がデイサービスを利用する平均回数は【週2〜3回】が一般的。支給限度額は月【16,765単位】(2024年度時点)で、この範囲内なら何回利用しても自己負担は通常1割に抑えられます。ですが、地域によって平均利用回数は約1.8倍もの差があり、同じ要介護1でも生活状況や家族の事情、本人の体力や希望によって最適な回数は大きく変わります。

「想定外の費用負担が発生したらどうしよう」「どれくらいの回数が必要?」と迷われる方も多いはずです。実は、利用回数や費用は担当ケアマネジャーとの相談や、サービス種別ごとの特性を知ることで、納得して選択できるようになります。

本記事では、多くの利用者やご家族が悩む「要介護1でデイサービス回数をどう決めるか」を、制度のポイント・最新の平均利用回数・費用の実態まで専門的に解説。実際のデータや各種手続きのコツも具体的にお伝えします。最後までお読みいただくことで、自分に合う最適な利用方法や失敗しない回数調整のヒントまで網羅的にわかります。

「後悔しない選択をしたい」とお考えなら、ぜひ続きをご一読ください。

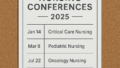

- 要介護1ではデイサービスの回数利用の基本を専門的に解説

- 要介護1でデイサービスの平均利用回数と実態データ分析

- デイサービス回数決定時に要介護1で考慮すべき5つの視点と調整方法

- 要介護1でデイサービスの回数別費用詳細と自己負担額解説

- 要介護1で利用可能なデイサービス以外の介護保険サービスの回数および活用法

- 回数増減希望時の要介護1デイサービス相談・変更フローと成功事例

- 要介護1で入浴特化型・リハビリ型デイサービスの特徴と回数設定の工夫

- 要介護1デイサービスの利用回数選択を利用者や家族・ケアマネジャーの本音から学ぶリアル

- 要介護1のデイサービス利用回数に関するQ&A集と最新制度解説

- 介護保険制度の改正動向とサービス利用への影響

- 利用回数・費用で悩む方への相談窓口案内

要介護1ではデイサービスの回数利用の基本を専門的に解説

要介護1の定義と日常生活の制限・状態把握

要介護1は、日常生活動作の一部に支援や一部介助が必要な状態と定義されています。具体的には、歩行や立ち上がりがやや困難であったり、入浴や排せつ、着替えなどの動作で見守りや部分的な介助が求められます。要介護1の方は生活機能の低下がみられるものの、自立度は比較的高いため、ケアプラン作成時に本人の生活意欲や活動範囲を考慮することが重要です。

状態把握では、健康管理や体力、生活リズムの安定を優先しながら、社会参加やリハビリを取り入れることが推奨されています。家族や専門職と連携し、本人のQOL(生活の質)向上を目指す視点が欠かせません。

デイサービスの種類と役割の詳細説明

デイサービスには複数の形態があり、それぞれ役割や提供内容が異なります。下記の表は主な種類と特徴の比較です。

| サービス種別 | 主な特徴 | 利用目的・特徴的な加算 |

|---|---|---|

| 通所介護(一般型) | 日常生活の見守りやレクリエーション、食事・入浴支援 | 社交・生活維持、一般的なケア |

| デイサービス(リハビリ型) | 理学療法士等による個別機能訓練、日常動作の維持・向上 | リハビリ重視、機能訓練加算 |

| 入浴特化型デイサービス | 入浴のみを目的とした短時間利用が可能 | 入浴支援のみに特化、入浴加算 |

通所介護は幅広い高齢者が対象で、身体機能や認知症の予防、社会的孤立の防止が期待されます。リハビリ型は専門スタッフによる運動機能の維持・回復が目的であり、個々の計画に基づくサービス提供が可能です。入浴特化型は入浴介助を集中的に受けたいニーズに応えたサービスで、衛生保持や家族の負担軽減に役立ちます。

利用回数の法的制限と支給限度額の仕組み

要介護1でデイサービスを利用する場合、原則として毎週何回利用できるかという法的な上限はありません。ただし、介護保険制度には支給限度額が設定されています。これは、1カ月に利用できる介護サービス費用の上限であり、要介護度や地域ごとの単価によって決まります。

| 要介護度 | 月間支給限度額(目安) | デイサービス平均利用回数(例) |

|---|---|---|

| 要介護1 | 約 5万円 | 週2~5回 |

| 要介護2 | 約 5万7千円 | 週4~5回 |

支給限度額内であれば、回数の調整は柔軟に行えます。例えば週5回の利用も可能ですが、限度額を超えると超過分は全額自己負担となります。利用回数や費用はケアマネジャーと相談し、無理のない範囲で設定する必要があります。加算対象となる機能訓練や入浴サービスなども費用に影響するため、費用の内訳や自己負担額もしっかり確認しましょう。

-

強調したいポイント

- 支給限度額内なら回数調整が可能

- 超過利用は自己負担増加の要因

- ケアプランの作成時に総利用回数と費用を確認

限度額や回数は利用者一人ひとりの生活状況や目的、介護度、地域によって異なります。費用やサービス内容については最新の情報を専門職へ確認することが望ましいです。

要介護1でデイサービスの平均利用回数と実態データ分析

最新データに基づく週・月ごとの利用回数目安

要介護1の方がデイサービスを利用する平均的な回数は、週2〜4回が一般的な目安とされています。利用回数は居住している地域ごとのサービス提供状況や、本人・家族のニーズにより幅がありますが、以下の表で目安を示します。

| 利用回数 | 利用者割合(目安) | おすすめ活用例 |

|---|---|---|

| 週1回 | 約15% | 入浴や食事支援中心 |

| 週2〜3回 | 約40% | リハビリ・交流両立 |

| 週4〜5回 | 約30% | 見守り・生活リズム維持 |

| 週6回以上 | 約5% | 介護者の休息確保など |

1カ月でみると、多くの方が8〜16回前後利用しており、個人の状態や家族の介護体制により調整されています。特に自宅での生活維持や孤立防止を目的として、定期的な通所が効果的とされています。

国・地方自治体や介護協会データの比較分析

国や自治体、業界団体のデータを比較すると、利用回数の目安は下記のように大きくは変わりませんが、サービスの質やサポート内容、加算対象サービスの有無で回数や費用に違いがあります。

| データ元 | 週平均利用回数 | 備考 |

|---|---|---|

| 国の統計 | 約2.8回 | 全国平均 |

| 地方自治体 | 約2〜4回 | 地域差あり |

| 介護協会 | 約3回 | 利用増傾向 |

要介護1のケアプラン作成時には、これらの公的情報を基に、家族との話し合いやケアマネジャーの助言も重要なポイントとなります。

利用回数の地域差、個人差を生む要因

デイサービスの利用回数に差が出る要因としては、利用者の健康状態や居住地域によるサービス供給の違い、送迎体制、家族の就労状況などが挙げられます。

-

自宅でひとり暮らしの場合や、家族の介護負担が大きい場合は、週5回など高頻度で利用するケースが多いです。

-

都市部では施設が充実している一方、地方や過疎地域では送迎範囲や事業所の数の制約で週1〜2回に抑えるケースもあります。

-

入浴特化型やリハビリ重視型など、施設の特色ごとに必要回数が変化する点にも注意が必要です。

生活環境や健康状態、家族状況による影響

以下のポイントが利用回数の検討時に重要となります。

-

健康状態の変化:体調や気力低下時は回数を減らし、回復や予防を優先するプランも有効です。

-

家族の介護力:日中不在の家族が多い場合、見守り目的に高頻度利用が推奨されます。

-

経済的負担:介護保険の支給限度額を超えると自己負担が増えるため、月ごとの費用も考慮して調整が必要です。

-

地域資源の違い:地域密着型や総合事業の拡大により、地域ごとに利用しやすさや選択肢に違いがあります。

介護度や状況に合わせた柔軟な調整が、利用者本人と家族双方の安心につながります。高頻度利用を希望する場合も、ケアマネジャーとしっかり相談し、無理のない範囲でバランスよく利用計画を立てることが大切です。

デイサービス回数決定時に要介護1で考慮すべき5つの視点と調整方法

ケアプラン作成における本人・家族のニーズ反映の重要性

デイサービスの利用回数を決定する上で、最も大切なのは本人の希望と家族のサポート状況です。本人がどの程度支援を希望し、どのような生活リズムを理想とするかを丁寧に聞き取り、その内容を正確にケアマネジャーへ伝えることが回数決定の基礎となります。家族の負担や希望、日常のサポート体制も重要な判断材料となります。特に仕事や家庭の事情を考慮し、柔軟なケアプランを作ることが求められます。サービス内容や必要な援助を具体的に挙げた上で、継続的な利用を通じて生活全体の質を高める視点が大切です。

ケアマネジャーとの連携ポイントと情報収集術

ケアマネジャーとの信頼関係は、より適切なサービス利用回数に直結します。情報共有の際には、本人の日常や体調の変化、家族の負担感、利用希望日といった具体的な内容を記録し、定期的に相談することが効果的です。加えて、デイサービスの種類や入浴・リハビリ・食事提供などの各サービス内容や、利用曜日ごとの混み具合、送迎の可・不可といった詳細もあらかじめ確認しておくことで、より良い選択につながります。ケアマネジャーからの提案を積極的に取り入れる姿勢も、最適なケアプラン作成には欠かせません。

日常生活や身体状態とのバランス調整方法

デイサービスの利用回数を決めるとき、日常生活をどのように送りたいかが大きなポイントです。例えば体力が低下している場合や、社会交流の機会を増やしたい場合など、その目的と現状を照らし合わせて回数を調整する必要があります。特定の曜日だけ利用したい、入浴のある日を優先したいなど、本人らしい生活を重視しましょう。無理のない範囲で設定することで、サービス利用が長続きしやすく、介護保険の支給限度額の範囲内で上手に活用できます。

生活リズム・体力・社会参加の視点を踏まえた調整技術

利用回数を設定する際は、本人の体力に合わせた日程が大切です。例えば、連続ではなく間隔を空けて利用することで疲労を防ぎやすくなり、週4回や週5回の利用も無理なく続けられます。デイサービスでは、季節イベントや機能訓練も行われているため、社会参加や趣味活動の機会として活用できる日を選ぶのもおすすめです。下記は、生活リズムに応じた回数設定の一例です。

| 目安利用回数 | 活用例 |

|---|---|

| 週1~2回 | 入浴・リフレッシュに集中 |

| 週3回 | 日常支援+適度な交流 |

| 週4~5回 | 継続的な見守り・リハビリ |

利用回数変更の手続きとタイミング

デイサービスの利用回数は、本人や家族の変化に応じて柔軟に変更できます。変更が必要な場合は、ケアマネジャーへ相談し、必要に応じてケアプランの見直しを依頼します。回数変更は原則として契約内容や施設の空き状況によるため、早めに希望を伝え、円滑な調整を心がけましょう。特に長期休みや季節ごとの体調変化が見込まれる時期は、早めに計画に反映すると安心です。急な体調の悪化や家族の都合など、突発的な事情にも柔軟に対応してもらえるよう、普段からケアマネジャーと密に連携しておきましょう。

変更申請の流れと注意点

変更の際は、以下の手順とポイントを押さえておくとスムーズです。

- 本人・家族が変更理由を明確にし、ケアマネジャーに相談する

- ケアプラン見直しのための面談を実施する

- 施設側と調整し、変更希望日の予約空き状況を確認する

- 新しい回数を反映した契約・手続きを行う

慣れない手続きもケアマネジャーがサポートしてくれるので、疑問点はその都度確認しましょう。回数増加の場合は、介護保険の限度額や自己負担額の増加に注意し、費用面の予測も合わせて行ってください。

要介護1でデイサービスの回数別費用詳細と自己負担額解説

利用回数、利用時間帯による料金の具体事例

要介護1の方がデイサービスを利用する際は、利用回数と利用する時間帯に応じて費用が変動します。デイサービスの料金設定は、「7時間未満」と「7時間以上」で単位数が異なり、回数を重ねるほど自己負担額も増加するため利用頻度の計画が重要になります。

下記のテーブルは、1回利用時の自己負担額(1割負担の場合)の目安です。

| 時間帯 | 1回利用時(要介護1) | 週3回(月12回) | 週5回(月20回) |

|---|---|---|---|

| 7時間未満 | 約750円 | 約9,000円 | 約15,000円 |

| 7時間以上 | 約900円 | 約10,800円 | 約18,000円 |

この他にも入浴やリハビリ等の追加サービスによる加算が別途必要です。利用回数が多い場合は月額で2万円を超えるケースもあり、無理のない範囲で利用計画を検討することが大切です。

介護保険支給限度額と超過利用時の負担実態

要介護1の方が受けられる介護サービスには月額の「支給限度額」が設定されています。限度額を超過した場合、その超えた分は全額自己負担になるため利用計画の見直しが欠かせません。

| 区分 | 月額支給限度額 | 7時間未満上限(月額) | 7時間以上上限(月額) |

|---|---|---|---|

| 要介護1 | 約50,030円 | 約66回 | 約55回 |

ポイントは以下の通りです。

-

月内に用意された上限内であれば、自己負担は1割または2割

-

限度額を超えると全額自己負担となる

-

サービスごとの加算や他のサービス利用と組み合わせる場合は、ケアマネジャーとの調整が不可欠

利用回数が多い場合は支給限度額をすぐに超えてしまうため、家族やケアマネジャーと相談しつつ無理のない範囲で組み立てましょう。

支給限度額の構造と自己負担増の防止策

支給限度額は介護度別に異なり、デイサービス以外の訪問介護や福祉用具貸与などと合算して適用されます。無駄なく使うために意識したいポイントを挙げます。

-

スケジュールの分散利用

-

定期的なケアプラン見直し

-

入浴や機能訓練など必要な加算サービスの精査

-

利用状況に応じたプラン修正

これにより自己負担の増加を防ぎながら、効率的なサービス利用が可能となります。

送迎・入浴加算など追加負担の構成要素

デイサービス利用時は基本料金以外に、送迎や入浴加算が費用に加えられます。追加加算の具体例は以下の通りです。

| 加算項目 | 1回あたりの加算目安 |

|---|---|

| 送迎加算 | 基本料金に含む |

| 入浴加算 | 50~60円 |

| 個別機能訓練加算 | 50~120円 |

| 中重度者ケア加算 | 45~110円 |

これらの加算は、利用者の状態や施設のサービス内容により異なります。特に入浴特化型やリハビリ重視型のデイサービスでは、この加算額が費用に大きく影響するため、月額合計の把握が重要です。

各種加算内容と費用への影響

加算を組み合わせて利用すると、1回あたりの料金に数百円が追加されることもあります。入浴のほか、送迎や個別リハビリ、認知症ケアなど、利用するサービスごとに加算内容が変わるため事前確認が必要です。また、加算が多い場合は利用回数の抑制や、サービス内容の要不要を精査することで、負担をコントロールしましょう。

デイサービスの費用は利用回数や加算の有無で大きく変動するため、支給限度額の範囲内で最も効果的なプランをケアマネジャーと確認しながら決めることが重要です。

要介護1で利用可能なデイサービス以外の介護保険サービスの回数および活用法

要介護1の方が受けられるサービスにはデイサービス以外にもさまざまな選択肢が存在し、それぞれ利用回数や活用方法に特徴があります。デイサービスの利用回数は支給限度額の範囲内で週1回から週5回が一般的ですが、他のサービスと組み合わせることでより効果的なケアが実現します。費用についても自己負担上限やサービス内容により異なり、入浴やリハビリを重視した場合は入浴特化型デイサービスの利用が効果的です。ケアマネジャーと相談し、個々に最適なケアプランを作成することが重要です。

要支援1や要介護2との区分別サービス比較

介護度によるサービスの利用可能回数や内容には違いがあります。以下のテーブルで区分ごとの特徴を整理します。

| 区分 | デイサービス 目安回数 | 支給限度額(月) | 代表的な併用サービス |

|---|---|---|---|

| 要支援1 | 週1~2回 | 約50,000円 | 訪問介護・福祉用具貸与 |

| 要介護1 | 週1~5回 | 約167,650円 | ショートステイ・ヘルパー・入浴 |

| 要介護2 | 週2~5回 | 約197,050円 | 施設利用・リハビリ・訪問看護 |

要支援1は予防や軽度の支援が中心となり、要介護1以上では生活介助や機能訓練など支援内容が拡大します。要介護2になるとさらに多様なサービスが利用可能です。

介護度別の利用回数の目安と制限解説

-

要支援1:週1~2回が主流、自己負担率は原則1割。

-

要介護1:週1~5回利用可だが、支給限度額内で利用回数を調整。

-

要介護2:回数上限が上がり、週5回以上も組み合わせ次第で可能。

利用したいサービスの内容や回数が限度額を超える場合は、超過分が自己負担となるため、総費用を意識したプランニングが大切です。

訪問介護、ショートステイ、福祉用具貸与などの併用戦略

デイサービスだけでなく、訪問介護やショートステイ、福祉用具レンタルを組み合わせることで、より効果的な生活支援が得られます。以下のリストで主な組み合わせ例を示します。

-

訪問介護+デイサービス

生活全般のフォローと外出の両面からケア。

-

ショートステイ+デイサービス

一時的な宿泊と日中の活動を両立。

-

福祉用具貸与+デイサービス

移動・入浴の安全確保と活動支援を実現。

利用者の生活リズムや体調変化に合わせ、柔軟にサービスを組み合わせることがポイントです。

組み合わせ効果と回数調整のコツ

-

ケアマネジャーとの密な相談

月ごとの利用回数をチェックし、限度額内で最適化。

-

心身状態による回数変更

体調不良や家族都合の際は、頻度を一時的に増減可能。

-

費用の見直しと他サービス検討

入浴やリハビリ特化型プログラムの利用、在宅サービスとの調整で負担軽減。

生活環境や家族の支援状況にあわせて、無理のない範囲で回数を設定しましょう。

介護予防サービスの活用による回数設計の最適化

介護予防を目的としたサービスを計画的に利用することで、介護度の進行を抑え、生活意欲の維持や社会参加の機会も増やせます。デイサービス利用回数は、筋力トレーニングや認知症予防プログラムといった介護予防サービスと組み合わせることで、より質の高い生活支援につながります。

予防重視型サービスの特徴と活用基準

-

介護度進行を防ぐリハビリテーション

運動機能の維持・向上を目的としたメニューが中心。

-

多職種による総合的なケア

作業療法士や看護師、栄養士など専門スタッフが連携。

-

個別ニーズに応じた回数カスタマイズ

定期的な健康チェックとともに、サービス内容や頻度を細かく調整。

予防型サービスを上手に活用し、要介護1でも無理なく安定した生活を続けられる環境づくりが大切です。

回数増減希望時の要介護1デイサービス相談・変更フローと成功事例

要介護1の方がデイサービスの利用回数を柔軟に調整する際は、本人と家族の希望、生活状況、心身の状態をもとに最適な回数をプランニングしていくことが大切です。介護保険の支給限度額やケアプランを最大限活用しながら、利用回数を増減させる具体的な流れと成功のポイントを解説します。

回数変更のための具体的な相談方法と必要書類

利用回数の増減を希望する場合、まず担当のケアマネジャーに相談することが最優先となります。希望や理由を明確に伝えることでスムーズな変更が実現します。ケアプランの変更には以下のような手順が必要です。

- 希望や現状の困りごとを整理

- ケアマネジャーへ相談

- サービス提供事業所と回数・内容を打ち合わせ

- 必要に応じて介護認定調査や主治医意見書の取得

- 新しいケアプランへの同意

必要書類は、基本的に本人確認書類や介護保険証、場合によって主治医意見書や自治体指定の申請書などが求められます。

ケアマネジャー・施設スタッフとの効果的コミュニケーション術

ポイント

-

具体的な希望回数・曜日を提示する

-

身体状況や家庭の事情の変化など、現状を率直に話す

-

疑問点や不安なことは必ず質問する

些細な希望も伝えることで、より生活に合うケアプランの作成が可能です。相手に遠慮せず、「これがしたい」「ここが心配」などを明確に伝えましょう。

回数増加による身体的・生活上のメリットとデメリット

デイサービスの利用回数を増やすことで、利用者本人の心身の状態や家族の負担が大きく変化します。その影響を事前に把握して調整することが重要です。

メリット

-

定期的なリハビリや入浴による身体機能の維持・向上

-

孤立予防や認知機能の維持、生活リズムの安定

-

家族の介護負担軽減と精神的な安心感

デメリット

-

介護保険支給限度額を超えると自己負担額が増加

-

外出の負担や体調への影響

-

家庭での交流時間や役割が減少する場合も

負担の増減を踏まえた具体的影響分析

テーブルにまとめます。

| 影響 | 利用回数増加 | 利用回数減少 |

|---|---|---|

| 身体的負担 | 機能維持・リハビリ強化 | 自己努力が必要 |

| 経済的負担 | 保険限度額超過に注意 | 負担軽減しやすい |

| 精神・生活面 | 交流・安心感の向上 | 孤立リスク増 |

| 家族の負担 | 軽減 | サポート増加 |

生活スタイルにあわせてバランスよく回数を決めることが最善策です。

回数減少希望時の生活設計と家族との調整ポイント

回数減少を希望する際は、デイサービス以外の支援も検討しながら家庭との連携が不可欠です。家族やヘルパー、地域サービスの活用などを組み合わせて、無理なく質の高いサポートを確保しましょう。

調整のコツ

-

デイサービスの利用曜日や時間を見直し

-

家庭や地域のサポート体制を再点検

-

介護者の負担を把握し、細やかに分担

必要に応じてケアプランの再検討を行い、本人の健康状態に合わせた柔軟な対応が望まれます。

QOL維持のための工夫とサポート体制

生活の質を保つためには、他のサービスや家庭でのサポート強化が重要です。

-

訪問介護やショートステイの併用

-

家族や地域住民との積極的な交流

-

福祉用具や見守り機器の活用

工夫次第で本人の充実感や安心感は大きく高まります。ケアマネジャーと継続的に連携し、多角的な支援体制を整えましょう。

要介護1で入浴特化型・リハビリ型デイサービスの特徴と回数設定の工夫

要介護1の方が利用できるデイサービスの中でも、入浴特化型やリハビリ型は個々の生活ニーズに合わせて選ぶことが重要です。入浴特化型サービスは安全な入浴支援に強みがあり、リハビリ型は機能訓練や身体機能へのアプローチが特徴です。どちらも要介護1の利用者が自立支援や生活の質向上を図るうえで有益です。回数設定の工夫としては、退院直後の機能維持を目的に利用回数を増やしたり、社会交流や精神的な安定を重視して定期的な通所スケジュールにするなど、目的に応じた最適な利用計画が求められます。ケアマネジャーと相談しながら無理のない範囲で効果的に回数を設定しましょう。

サービス形態別の費用構造と利用時間の関係

デイサービスの費用は利用時間やサービス内容によって変動します。下記のテーブルは代表的な費用構造をまとめたものです。

| サービス形態 | 基本料金(1回) | 入浴介助加算 | リハビリ加算 | 対象時間 |

|---|---|---|---|---|

| 通常型 | 800〜1,200円 | 50〜100円 | 50〜200円 | 5〜7時間 |

| 入浴特化型 | 1,000〜1,500円 | 100〜200円 | なし | 3時間〜5時間 |

| リハビリ型 | 900〜1,400円 | 50〜100円 | 200〜350円 | 2〜4時間 |

利用時間が長くなるほど追加費用が発生しやすいですが、短時間型サービスや半日利用で回数を調整しつつ費用負担を抑えることも可能です。費用負担は原則1割ですが、支給限度額超過分は全額自己負担になるため注意が必要です。

入浴介助加算、自費負担、リハビリ加算等の詳細解説

入浴特化型デイサービスでは入浴介助加算が1回ごとに発生します。これは50円〜200円と幅があり、本人の身体状況やサービス内容で増減します。また、リハビリ型デイサービスではリハビリ加算として1回200円~350円が追加されます。基本的なサービス費用を超えた分や介護保険の限度額を超えた際の利用は自費負担となるため、毎月の利用計画が大切です。送迎料金や食材費なども施設によって異なるため、毎月の費用全体をしっかり把握しておきましょう。

特化型サービス利用時の標準的な回数目安

入浴特化型やリハビリ型デイサービスの利用回数は、「本人の身体状況」や「日常生活の目標」に合わせて設定されます。以下のリストはよくある回数設定例です。

-

週1~2回:入浴やリハビリが主目的の場合の平均的な利用頻度

-

週3回前後:リハビリの定着や体力維持、社会交流強化を目指す場合

-

週4~5回:退院直後や家庭内見守りが必要な場合や、孤立防止目的

回数を多くしたい場合も支給限度額を超えないようにサービス内容を組み合わせることで、無理なく利用できる工夫が可能です。

身体状況・目標別の回数設定例

| 目的例 | 回数の目安 | 理由 |

|---|---|---|

| 入浴を自宅で行いにくい | 週2回 | 負担軽減や衛生管理 |

| 転倒予防リハビリ | 週1〜3回 | 継続的な身体機能の維持と改善 |

| 一人暮らしの不安対策 | 週3〜5回 | 定期的な見守りと生活リズムの安定 |

身体状況や介護度が変化した場合は、ケアマネジャーと連携し柔軟に回数を見直すことで、本人に合った最適なサービス利用が保てるようになります。

医療的ケア対応施設の意義と回数調整のポイント

医療的ケアにも対応可能なデイサービス施設は、健康管理や投薬管理など専門的なサポートが必要な方に適しています。施設ごとに看護師や理学療法士が在籍し、日常的な健康観察やリハビリ、医療処置が必要なケースにも柔軟に対応しています。このような医療的ケア対応施設を利用することで、家族の負担軽減や利用者の安心感が得られる点が大きなメリットです。定期的な健康確認や身体機能の評価により、利用回数の増減やサービス内容の適切な調整が容易に行えることも特徴です。

医療スタッフ在籍の施設選択基準とサービス活用法

医療的ケアに対応するデイサービスを選ぶ際は、以下の基準をチェックすることが大切です。

-

看護師や理学療法士など医療従事者が常駐しているか

-

緊急時の対応や医療機関との連携体制が整っているか

-

個別の健康状態に基づくリハビリや生活支援が提供されるか

このような施設を活用する事で、健康状態の急変にも迅速に対応でき、安心して継続利用ができます。定期的な健康チェックに基づいた利用回数の見直しや、目的に応じたサービス組み合わせが効果的です。

要介護1デイサービスの利用回数選択を利用者や家族・ケアマネジャーの本音から学ぶリアル

回数選定に関する実体験と成功・失敗事例の収集

要介護1の方がデイサービスを利用する際、回数選定は本人や家族、ケアマネジャーと話し合いながら決めるのが一般的です。週1回のみの利用から週5回の高頻度まで、多様なパターンがみられます。例えば週2回利用し、生活リズムが安定した成功事例もあれば、逆に週5回利用で本人が疲れてしまった失敗例も報告されています。ケアプランの例では、本人の体力や生活スタイル、希望を尊重しつつ、家族の介護負担や費用面も総合的に考慮することが大切です。

多様なケーススタディで見る生活変化と課題

デイサービス利用回数による生活変化や課題は様々です。下記に主なケースをまとめます。

| 利用回数 | 実体験・変化 | 課題例 |

|---|---|---|

| 週1~2回 | 入浴サービスの活用、社会的孤立の予防 | 日中の見守り不足、家族の負担増 |

| 週3~4回 | リハビリや機能訓練の機会増加、生活リズムの安定 | 月額費用の増加、本人の体力低下リスク |

| 週5回 | 介護者の負担軽減、日中の安心確保 | 本人の疲労、通所意欲の低下 |

トラブル回避のための事前確認ポイント

デイサービスの利用でトラブルを避けるためには、事前の確認が不可欠です。特に「費用」「サービス内容」「スタッフ対応」はしっかりチェックしましょう。

費用・サービス内容・スタッフ対応のチェックリスト

| チェック項目 | 内容 |

|---|---|

| 利用料金 | 1回ごとの料金、送迎や入浴など加算項目の有無 |

| 支給限度額 | 要介護1に適用される介護保険の月額上限と自己負担額 |

| サービス内容 | 入浴、食事、リハビリ、機能訓練の有無や内容 |

| スタッフ対応 | 利用者に親身な対応がされているか、相談しやすい雰囲気か |

| ケアプランとの整合性 | 利用回数と家族・本人の希望が計画に反映されているか |

確認を怠ると、予期せぬ費用増や希望通りのサービスが受けられない等のトラブルに発展するため、初回体験や見学を活用すると安心です。

利用満足度向上のコツとコミュニケーション術

満足度向上の秘訣は、本人・家族・スタッフのコミュニケーションにあります。本人の体調変化や希望を細やかに伝えること、スタッフからの情報提供や提案を受け入れることで、より最適なサービスが受けられるようになります。

本人・家族・スタッフ間の信頼関係構築例

-

定期的な連絡・報告:サービス利用後のフィードバックや体調報告を行う

-

希望や不安の共有:回数や内容の要望、困りごとを遠慮せず伝える

-

サービス調整の柔軟化:必要に応じてケアプランや利用回数を見直す

-

第三者との連携:地域包括支援センターや他サービスとの併用も検討する

このような信頼関係とコミュニケーションが、不安点を払拭し生活の質向上につながります。利用回数やサービス内容は一律でなく、本人・家族の状況にあわせて最適化しましょう。

要介護1のデイサービス利用回数に関するQ&A集と最新制度解説

「週何回利用が最適か?」「費用はどのくらいかかるのか?」など主要質問への回答

要介護1でデイサービスを利用する際、1週間の利用回数に厳格な制限はありません。多くの場合、利用者の希望や家族のサポート状況、日中の見守りニーズや入浴支援の必要性などに合わせてケアプランが作成されます。利用回数の目安は、週1〜2回の入浴やリハビリ目的から、日々の生活リズム維持や家族の介護負担軽減を重視した週4〜5回まで幅広く選択されています。

デイサービスの自己負担費用は1割負担の場合で、1回あたり約600〜1,200円です。これは利用時間(半日・1日)やサービス内容、加算の有無によって異なります。さらに、月ごとの利用上限費用はおおむね5万円前後(支給限度額)を基準に設定されています。限度額を超えた場合は超過分の全額が自己負担になります。

下記の表で利用頻度ごとの料金目安を整理しています。

| 利用回数(週) | 月間利用日数 | 月額費用目安(1割負担) |

|---|---|---|

| 1回 | 4〜5日 | 2,400〜6,000円 |

| 3回 | 12〜15日 | 7,200〜18,000円 |

| 5回 | 20〜23日 | 12,000〜27,600円 |

さらに加算や昼食代、送迎の有無によって、最終的な費用は異なります。

専門家監修による2025年最新の正確な情報提供

ケアマネジャーが本人や家族のニーズに沿ったサービス利用回数や費用目安を分かりやすく説明し、計画を立てることが大切です。入浴や機能訓練、認知症予防、社会交流のためなど目的に応じたサービス内容の選択肢があり、すべて介護保険制度の正確な情報に基づいて提供されます。

要介護1では在宅生活や独居を支えるための短時間利用も可能ですし、見守り強化や日中ケアが必要な場合は高頻度利用も検討できます。費用や利用可能回数の目安は地域や施設によって多少異なりますので、施設ごとの料金表や詳細資料を必ず確認しましょう。

介護保険制度の改正動向とサービス利用への影響

最新の法改正・加算変更の具体的内容と解説

2025年施行された介護保険制度の改正により、要介護1のデイサービス利用における支給限度額や加算体系が一部変更されました。例えば機能訓練や生活機能向上に対する評価加算、入浴介助の実施回数に応じた新たな算定方法などが明確化されています。

主な変更点

-

入浴介助加算…利用希望や身体状況によって回数設定しやすくなった

-

機能訓練加算…専門職による個別訓練の実施で加算対象範囲拡大

-

生活機能向上単位…日常生活自立度や認知症ケアの観点から包括的評価

これにより、個々のニーズに応じて柔軟にサービスを組み合わせやすくなり、週何回でも自分に合った利用がしやすい環境が整備されています。

加算や区分変更についてはケアマネジャーや施設担当者に最新情報を相談し、適切なプラン作成と費用管理につなげることが重要です。

利用回数・費用で悩む方への相談窓口案内

公的機関・専門相談者の利用方法と活用タイミング

デイサービス利用回数や費用負担でお悩みの場合、以下のような公的窓口や専門相談者を活用できます。

-

各市区町村の介護保険窓口

-

地域包括支援センター

-

担当ケアマネジャー

-

介護施設の生活相談員

-

介護福祉士などの専門職

利用開始や回数・内容変更を考えるタイミング、費用の目安を確認したいとき、自身や家族が在宅生活の維持に悩んでいる時など、状況に応じて積極的に相談してみましょう。最新制度・加算動向や地域ごとの費用基準も、窓口で正確に案内してもらえます。

安心して在宅とデイサービスを両立するためにも、定期的な情報確認と、疑問や不安があれば早めに専門家へ相談することをおすすめします。